Queridos amigos y melómanos, uno de los escasos placeres mundanos del pastor en la roca, tan rodeado de bucólica naturaleza, radica en asistir en la ciudad a un curioso evento consistente en visionar bellas imágenes proyectadas en una gran pantalla —en especial si son las de Stanley Kubrick—, que narran emocionantes —o espantosas— historias humanas, pero con un atractivo irresistible: disfrutar también de la audición, complementaria a la imagen, de magnífica música —clásica o no clásica—.

Todo este fascinante espectáculo audiovisual, antaño una de las más nobles manifestaciones culturales, hoy día casi siempre un producto ‘industrial’, es llamado séptimo arte, el cine, grandioso invento —denostado por furibundos amantes del teatro que le niegan el pan y la sal por una supuesta ‘falta de autenticidad’— que ha convivido y convive a las mil maravillas con la más grande de todas las artes para este humilde pastor, la música.

Ejemplo supremo, inquietante, turbador y maravilloso de esa feliz convivencia y simbiosis cine-música clásica es el binomio Stanley Kubrick-música clásica. Hoy día parece ya innecesario referirse a la figura y al legado cinematográfico del genial cineasta Stanley Kubrick (1928-1999) y su peculiar y formidable utilización estética de la música clásica en sus películas.

Sin embargo, este pastor quiere reflexionar —además de refrescar la memoria cinematográfica y musical de los melómanos, con un breve repaso de los momentos estelares del famoso y polémico director neoyorquino— sobre su secreto mejor guardado, su verdadera fuente de inspiración, su talismán mágico.

No fueron ni la literatura, ni la filosofía, ni la pintura, ni el teatro, ni el ajedrez: la verdadera fuente de inspiración creativa y verdadera protagonista de al menos tres de sus obras maestras es la música, y en particular, la música clásica.

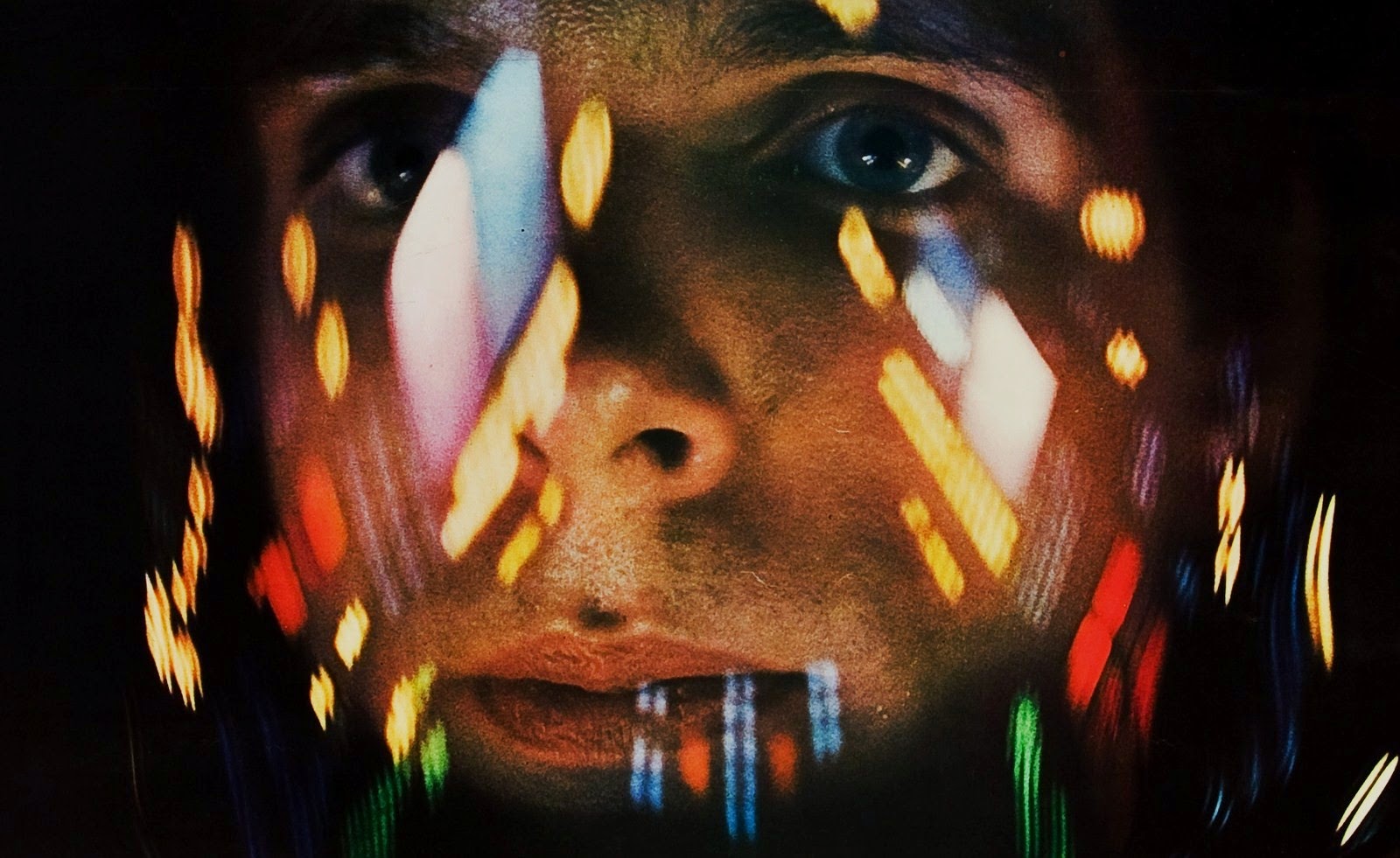

Demos la voz al propio Kubrick, que declaró sobre este aspecto: ‘El cine se mueve a un nivel más cercano a la música y la pintura que a la palabra escrita. Por eso, las películas ofrecen la oportunidad de explicar conceptos y abstracciones sin la tradicional dependencia de la palabra… En los 220 minutos de 2001: Una odisea del espacio solo hay 40 minutos de diálogo. El resto es silencio y música’.

Sea como fuere, Stanley Kubrick filmó películas que podían interesar a cualquier espectador, buscara lo que buscara en ellas —espectáculo, belleza, reflexión, crítica—, cumpliendo todos los requisitos del cine-entretenimiento como espectáculo.

Pero sin olvidar nunca un discurso soterrado que el público pudiera descubrir por sí solo si lo deseaba, tanto en sus dramas —Lolita, La naranja mecánica, Eyes Wide Shut— como en sus películas bélicas-antibelicistas —Senderos de gloria, Teléfono rojo: volamos hacia Moscú, La chaqueta metálica—, sus dramas históricos —Espartaco, Barry Lyndon—, su película de ciencia ficción 2001: Una odisea del espacio, de terror El resplandor o la policíaca Atraco perfecto.

Tal discurso, en ocasiones enormemente perturbador y siempre sugerente, gira casi siempre en torno a la condición humana y su posición ante el bien y el mal. Como aseveró el propio cineasta: ¡somos capaces de los actos más bondadosos y los más perversos, el problema es que a menudo, cuando nos interesa, no distinguimos entre unos y otros’.

Pero, ¿cómo era en realidad este genial director? Todos los testimonios y todos los innumerables libros y biografías publicados sobre él, que puede ser considerado el mayor cineasta del siglo XX, nos hablan de un hombre reservado, meticuloso, perfeccionista, paciente con los actores, preocupado hasta el extremo de la luz como elemento esencial del cine, formidable guionista de un estilo magnífico, experimentado director de fotografía, fotógrafo profesional al principio de su carrera.

También gran jugador de ajedrez, hombre enormemente curioso, culto, sensible, aficionado a la pintura y a la moda, incansable lector, escenógrafo de enorme habilidad en interiores —y exteriores—y melómano empedernido y casi enfermizo.

Prácticamente no había momento en que la música —en general y, en particular, la clásica— no le sirviera de inspiración o recurso in extremis en un tormentoso rodaje. Kubrick era capaz de motivar a sus actores obligándolos a escuchar conciertos para piano de Prokófiev, sonatas de Beethoven o Schubert, arias de ópera del XVIII, música de Bach, etc.

Así les llevaba casi a ‘estados alterados de conciencia’, pero de los que lograba obtener siempre lo que buscaba: una natural y convincente interpretación. Indudablemente si hay dos artistas del siglo XX que encontraron lo que buscaban, uno fue Picasso y, el otro, Kubrick.

La música clásica en obras maestras que son meta-cine, es decir, en 2001: Una odisea del espacio (1968), Barry Lyndon (1975) y Eyes Wide Shut (1999) es no solo el hilo conductor de la trama, o un poderoso catalizador de las emociones del espectador, o un recurso narrativo o un adorno esteticista; es todo eso y, además, otro personaje más, aparentemente oculto para el espectador, pero auténtico protagonista del film.

En efecto, la banda sonora original en principio compuesta por Alex North para 2001 fue guardada en un cajón y sustituida por Johan Strauss, Ligeti, Jachaturián y Richard Strauss. Sin estos fragmentos musicales, por otro lado bien conocidos por los melómanos, esta obra maestra del cine y de la cultura no hubiera sido tal, es decir, sería un ‘no-ser’, es decir ‘nada’, bello celuloide pero sin sentido.

Con la música clásica, auténtico Virgilio que nos conduce al más allá de la comprensión, todo cobra sentido y vida —prueben a apagar el volumen y visionen las imágenes de la película, después háganlo con la música—.

Kubrick, gracias a la música elegida, logró su hipotético objetivo, hoy por hoy, todavía no superado: llevar la filosofía al cine, poner al ser humano al borde de su propio abismo, mostrándonos una dimensión insondable de nuestra propia condición, en un espectáculo estético con una puesta en escena, concepción y ejecución absolutamente fascinantes para la fecha en que fue rodado y producido —entre 1965 y 1968—.

El fabuloso drama de época Barry Lyndon (1975), basado en Thackeray, es el retrato cinematográfico más apabullante y verosímil jamás rodado sobre el brillante, cruel y melancólico siglo XVIII: esteticismo sublime, con una puesta en escena insuperable, rodado en exteriores fotografiados con ensoñación, soberbia interpretación de los actores, imponente vestuario de época y sensacional ritmo narrativo.

Pero, sobre todo, con una banda sonora con música folk tradicional irlandesa y música clásica absolutamente soberbia, la auténtica dueña y señora de esta conmovedora obra maestra, meta-cine que nos hace vivir con pasión la historia del devenir del trotamundos con ansias aristocráticas Redmond Barry por el Siglo de las Luces, plagado, paradójicamente, de melancólicas y dramáticas sombras.

Siendo todo prodigioso en esta soberbia cinta, en realidad todo en ella está supeditado a la música, elegida cuidadosamente entre fragmentos de Bach, Paisiello, Schubert, Mozart, marchas prusianas, irish old tunes y Haendel —la impresionante zarabanda en re menor de la Suite para clave HWV 437, en magistral orquestación y adaptación de Leonard Rosenman—. Inolvidable.

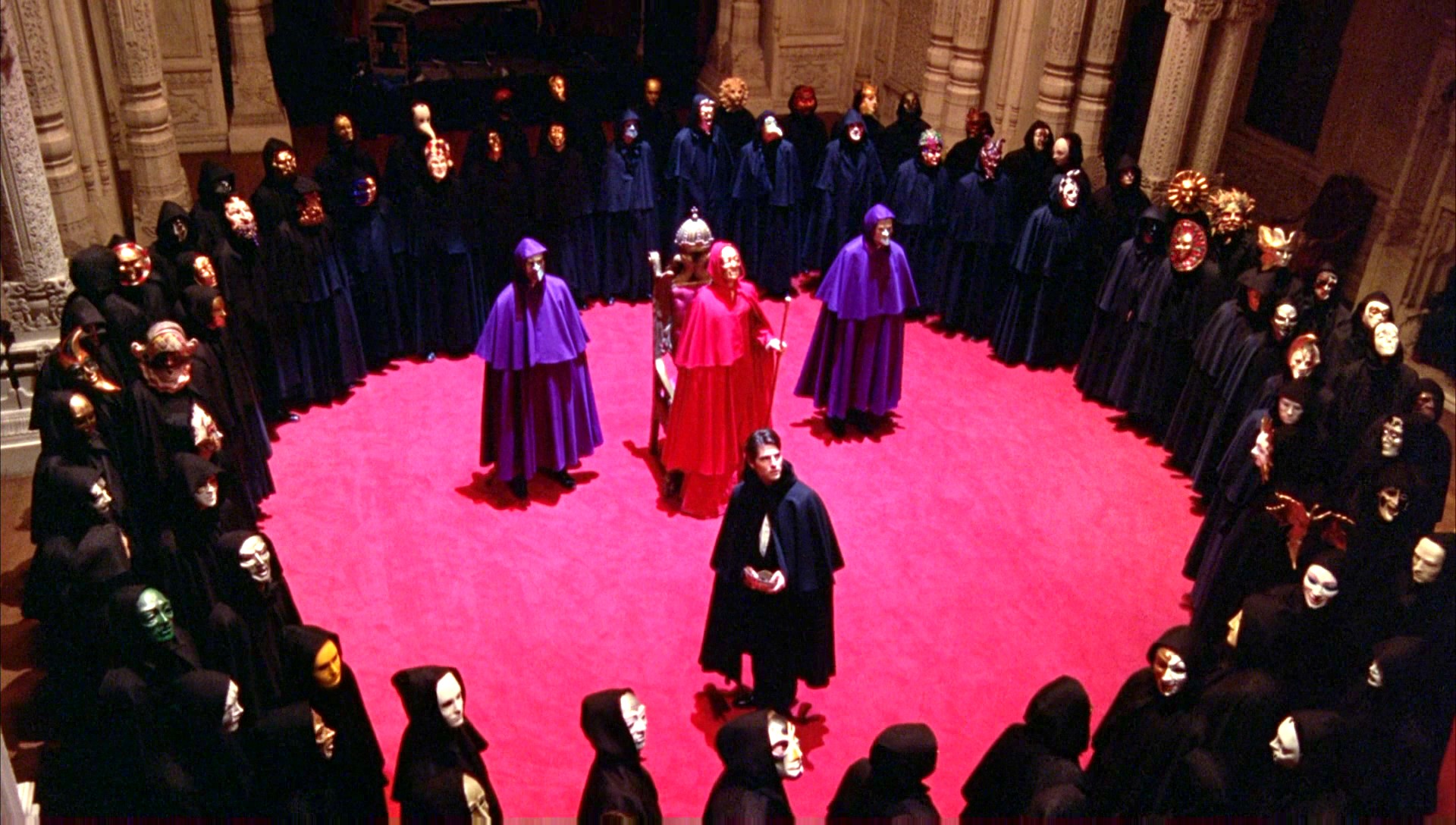

En torno a Eyes Wide Shut (1999), basada en un magnífico relato de Schnitzler situado en la Viena crepuscular a caballo de los siglos XIX y XX, llevada por Kubrick al año 1999 en la capital del mundo global, Nueva York, no hay tanta unanimidad, pero este pastor tras visionarla repetidamente tiene claro que asistimos con ella a una singular obra maestra, un auténtico réquiem: ¿el del propio Kubrick? ¿el de la civilización occidental? ¿el del ser humano tal y como lo concebimos hasta ahora?

Todos los genios tiene un componente visionario y Kubrick en calidad de tal lo fue —ahí tienen el ejemplo de otra fabulosa cinta Teléfono Rojo: volamos hacia Moscú (1964), despiadada sátira de la Guerra Fría y de la geopolítica, de absoluta vigencia hoy, una película de fina y amarga ironía o la radical y polémica La naranja mecánica—.

En Eyes Wide Shut otra vez la música es protagonista, Ligeti y Shostakóvich —además del jazz—, y una puesta en escena extremadamente refinada, colosal, que hoy día ningún cineasta es capaz de reproducir ni de lejos. Descarnada, cruel, amarga, cínica, contiene, sin embargo, una ambigua esperanza y una ambigua ternura hacia el ser humano.

El espectacular Vals núm. 2 de la Suite de Jazz núm. 2 de Shostakóvich —en la soberana versión de Chailly con la Concertgebouw de Ámsterdam— es recordado por todos y trae a la mente fascinantes fotogramas de la última gran obra de un genio que, por supuesto, no era de este mundo: pertenecía, pertenece, al olimpo de los creadores-dioses.

En opinión de este humilde pastor, tenía un precioso secreto para lograr convertir el rollo de celuloide en el oro de sus obras maestras: usar sabiamente el inmenso poder conceptual, estético y emocional de la música clásica y su poderosa influencia —quizá, incluso, dominio— sobre el ser humano.