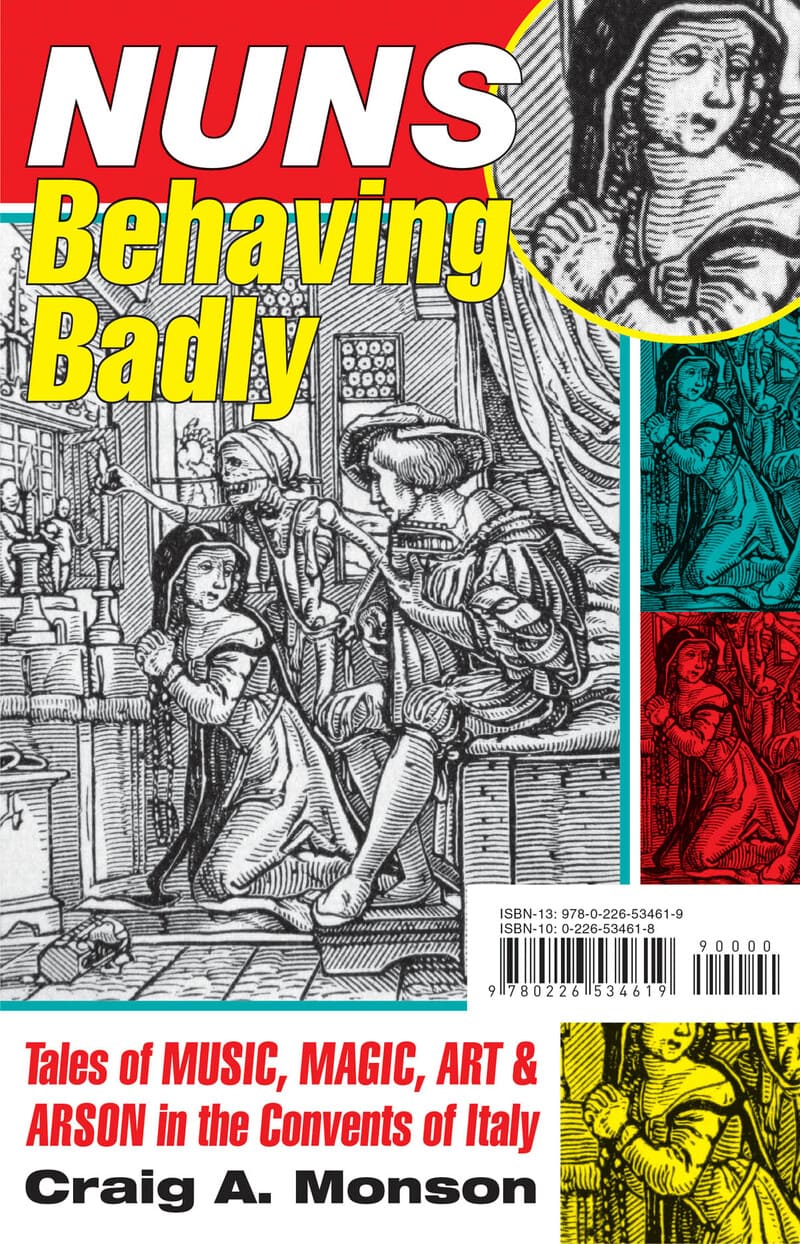

No solo silenciadas y vetadas, sino incluso víctimas de ataques y denuncias, las compositoras e intérpretes místicas del Seicento italiano constituyen un insólito caso digno de mención al que apenas se hace alusión, incluso cuando se trata de reconstruir la historia femenina de la música. El investigador norteamericano Craig A. Monson ha dedicado algunas monografías a recoger la vida ‘subversiva’ intramuros de aquellas religiosas adelantadas a su tiempo que revolucionaron su entorno. Hoy nos gustaría ofrecer una pequeña síntesis del particular caso del Convento de Santa Cristina della Fondazza en Bolonia (Italia) y la que será sin duda su figura más representativa, Lucrezia Orsina Vizzana, extraído de los trabajos Divas in the Convent y Nuns Behaving Badly del citado autor.

Por Fabiana Sans Arcílagos & Lucía Martín-Maestro Verbo

Cuando pensamos en la vida monástica, es inevitable vincularla con la idea de recogimiento y castidad, aunque lo cierto es que, en muchos casos, las monjas gozaban de una vida cultural rica, donde podían crear y expresarse artísticamente, dando fama a sus conventos, no sin generar con ello polémica con el clero.

El Convento de Santa Cristina della Fondazza fue un centro musical de primer nivel, especialmente entre los siglos XVI y XVII. Como era habitual en la época, las mujeres que tomaban el hábito entre estos muros procedían en su mayoría o estaban vinculadas a la alta sociedad italiana, perteneciendo muchas de ellas a familias nobles que podían permitirse aportar una buena dote, por lo que debemos alejarnos de la idea común de austeridad que tenemos de los centros monásticos.

Las capillas musicales que se formaron en los conventos de estas características no tenían nada que envidiar a aquellas de las catedrales, ni a las de las cortes más ricas. Es más, para las mujeres que aspiraban a ser ‘músicas profesionales’, en muchos casos la única oportunidad realista la encontraban tras los muros de un convento. Teniendo en cuenta que ninguna familia de bien permitiría que sus hijas se mostraran públicamente cantando o tocando instrumentos, pues no se consideraba propio de ‘señoritas respetables’, el coro conventual constituía el escenario perfecto entre lo público y lo privado, pues las monjas podían hacer música y compartirla con un público que las admiraba y quería, pero lo hacían detrás del muro que separaba la capilla de la clausura de la iglesia a la que asistía la audiencia.

La capilla que se formó en Santa Cristina alcanzó tal fama que sus contemporáneos viajaban expresamente a Bolonia a escucharlas cantar. Las monjas, conscientes del poder que tenían con su música, decidieron aprovecharlo a su favor, especialmente para asegurarse una estabilidad económica. Tanto es así que, con intención de hacer algo más ‘público’ su arte musical, llegaron a eliminar el muro que separaba la clausura de la nave de la iglesia, y la sustituyeron por una celosía para que pudieran ya no solo escucharlas mejor, sino también verlas. En este tipo de manifestaciones en las que se mostraban más hacia el mundo exterior, aprovechaban también para mantener los vínculos con otras mujeres de su familia, muy especialmente la relación entre tías y sobrinas, y entre primas. El fin último era, de alguna manera, intentar que las más jóvenes de la familia ingresaran al convento, y así poder seguir llenando las arcas con las suculentas dotes que ello incluía. Por supuesto, una manera desde luego efectiva de apelar a este interés era a través de la música, y las monjas de Santa Cristina lo hicieron recuperando temas bíblicos ‘femeninos’, muy especialmente el de la visitación, pues apela a este vínculo emocional, como alegoría y metáfora de la relación entre mujeres del mismo núcleo familiar.

La importancia y el poder de la música en la Fondazza era tal que había una manera mediante la cual jóvenes de familias respetables, aunque más humildes, podían entrar a formar parte de su congregación; y es que cuando las posibilidades económicas no eran suficientes, entraba en juego la formación musical. Si una familia no poseía los medios para pagar la dote, pero el nivel musical de una joven era elevado, especialmente si era buena cantante, podía ser aceptada en la comunidad monástica. Y no solo aceptada, sino que incluso era posible medrar en la jerarquía eclesiástica en base a su solidez musical. También era un centro elegido por padres que querían darle una formación musical a sus hijas, a veces simplemente para hacerlas más ‘atractivas’ para el matrimonio, ya que podían ingresar en el convento desde la 7 de siete años.

De entre estos muros, surgió una interesantísima figura. Se trata de Lucrezia Orsina Vizzana, una monja compositora, cantante y organista, nacida en Bolonia en 1590. La temprana muerte de su madre hizo que Lucrezia se enclaustrara a la edad de 8 años. Esto le serviría para comenzar sus estudios musicales de la mano de su tía Camilla Bombacci, que desempeñaba el cargo de organista en este convento. A partir de 1615 y hasta 1623, estudiaría con Ottavio Vernizzi, maestro extraoficial de música del centro monástico. Precisamente en este último año, Lucrezia publicaría en Venecia su controvertida obra Componimenti musicali de motetti concertati a 1 e più voci, una colección de diez motetes virtuosos a solo, ocho dúos, y dos motetes adicionales escritos para tres y cuatro voces respectivamente, enmarcados en lo que podría definirse como el stile moderno (seconda prattica). Craig A. Monson pone en relieve ‘su delicada y virtuosística ornamentación con efectos retóricos, su frecuente inserción de frases en estilo declamatorio, la yuxtaposición de acordes cromáticos a distancia de tercera y, más especialmente, los saltos expresivos desde disonancias en suspensión, una técnica que Vizzana aprendería probablemente de la obra de Monteverdi o Porta’.

El estilo en el que Lucrezia escribía su música sin duda distaba del que se venía interpretando habitualmente en el convento, al que habían dedicado obras compositores como Adriano Banchieri, Gabriele Fattorini, Giovanni Battista Biondi y Ercole Porta, y que consistía en polifonía ‘lujosa’, en muchos casos a doble coro. Los motetes de Lucrezia Orsina, sin embargo, compartían su lenguaje con la música que imperaba fuera de los muros de la clausura, asemejándose incluso a la naciente ópera.

La publicación de la obra de Vizzana nos revela, por otro lado, la esencia disruptiva de esta autora, pues tan solo un año antes, el arzobispo había vetado toda música que no fuera canto llano en el convento. No obstante, ella, con intención de ‘validar’ su obra, emplea textos bíblicos, la mayoría de ellos dedicados a Cristo como sujeto de veneración, y como mecanismo para justificar su exuberante música, dándole así un sentido ‘religioso’ para tratar de sortear esta censura a la que, sin duda, se enfrentaba. Por otro lado, su obra refleja una práctica mucho más antigua de espiritualidad femenina, más cercana a la que se comenzó a gestar especialmente entre los siglos XIII y XIV, en oposición a los preceptos postridentinos.

Por supuesto, y como era de esperar, no todo fue un camino de rosas para estas sagaces religiosas, ni para Lucrezia, ni para sus hermanas. En primer lugar, el estatus socioeconómico que remarcamos antes se volvió en su contra, pues el obispo quería a todas luces tenerlas ‘bajo control’ para poder manejar los atractivos bienes del convento, ya que las riquezas que manejaban en Santa Cristina eran verdaderamente superiores a las de los otros centros monásticos de la zona.

En 1622, el cardenal Ludovico Ludovisi recibe en Roma una carta anónima que denuncia la práctica musical en el convento, señalando numerosos escándalos y problemas internos derivados de ello, y que Monson recoge en la citada bibliografía: ‘movido por los perpetuos excesos, incontables como la arena, que brotan en los conventos de nuestra ciudad de Bolonia por la música que las monjas interpretan tan inapropiadamente, imploro entre lágrimas (…) que convenza a la sagrada congregación de prohibir esa música. Usted sabe que los hombres acuden más de lo respetable a las iglesias de las monjas como si fueran comedias y otros lugares impíos. Como confesor de muchos conventos bien sé que hay tanta disputa y contiendas entre ellas por sus rivalidades musicales que, en ocasiones, se arrancarían las carnes entre ellas si pudieran’.

La disconformidad del obispado era tal que en el año 1628 tuvo lugar un grave altercado que llegó a ser muy sonoro, y que Monson también relata con detalle: el obispo, decidido a prohibir radicalmente la práctica musical en el convento, decide personarse allí mismo acompañado de una tropa de la guardia real. Las monjas no solo no salen a recibirlos, sino que se enfrentan a ellos y les atacan: suben a la azotea armadas con cascotes y baldosas, y empiezan a arrojárselos. El pueblo, que acostumbraba a escucharlas cantar y que las quería, se puso de su parte, y comenzaron a pasarles piedras por el torno de la clausura para asegurarse de que no se quedaban sin munición. Ante la negativa de las monjas a dejarse amedrentar por el poder, el obispo y la tropa tuvieron que retirarse, dando la victoria a las religiosas que subieron a tocar las campanas mientras la gente gritaba ‘¡Larga vida a las monjas de Santa Cristina!’. Sin embargo, este amargo episodio perjudicaría seriamente la salud mental de Lucrezia Orsina, que a raíz del mismo abandonaría la práctica musical.

Estas son tan solo unas pequeñas pinceladas sobre un tema que poco a poco comienza a llamar la atención de los investigadores, pero que sin duda merece ser estudiado a fondo. Desconocemos la cantidad de música que nos estamos perdiendo por esta barrera entre lo privado y secreto ya no solo de la clausura, sino del veto al que han sido sometidas las religiosas. Puede que estas hayan sido perseguidas y censuradas, pero lo que es seguro es que nunca han dejado de crear. Está ahora en nuestra mano recuperarlo.

Deja una respuesta