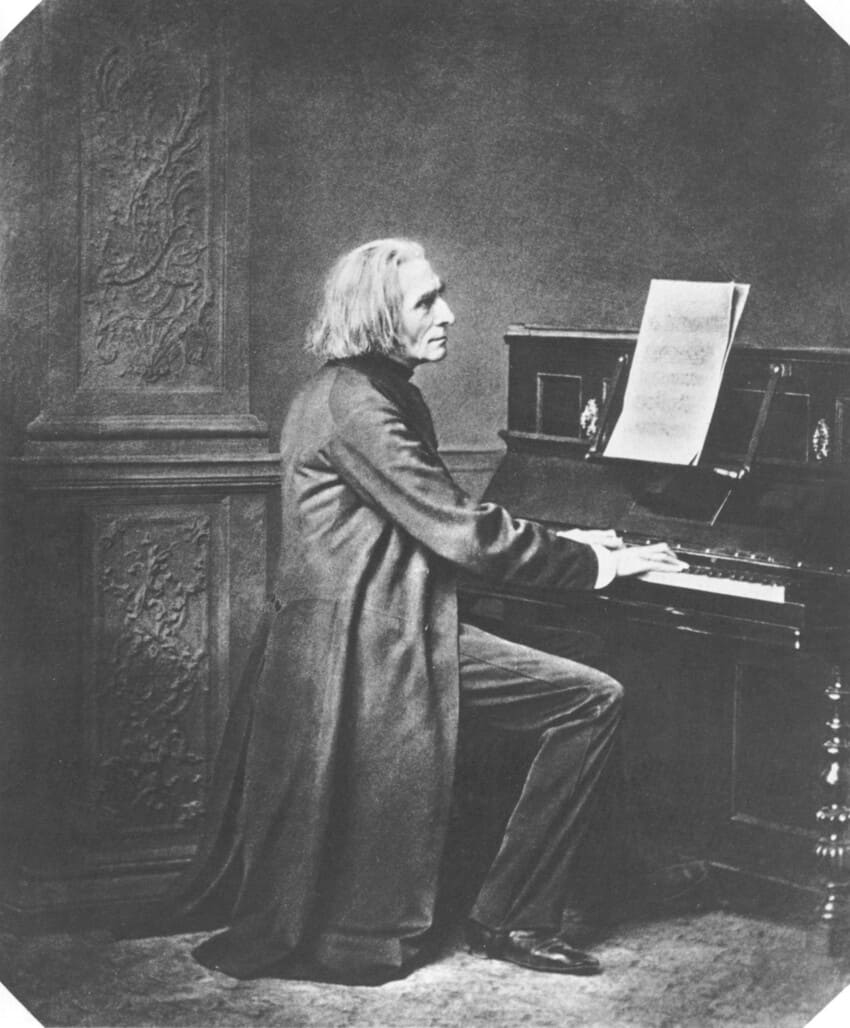

La figura de Franz Liszt personifica a la perfección el icono del virtuosismo pianístico decimonónico. Su aparición en la esfera social europea cautivó con sus ‘dedos voladores’ a unas audiencias ávidas de sonoridades mágicas en un instrumento en constante evolución constructiva e idiomática. Pero este maestro del teclado fue mucho más que un niño prodigio encaminado a engrosar la lista de intérpretes exhibicionistas del momento, pues su espíritu arrebatado supo vislumbrar gran parte de los rasgos armónicos, formales y estéticos que modelaron la identidad musical del Romanticismo. Sus dos conciertos para piano son un reflejo de ello, y ambos se hallan timbrados por la talentosa excepcionalidad artística que poseyó como pianista y compositor.

Por Gregorio Benítez

Su biografía: el pianista versus el compositor

Hablar de Franz (o Ferenc, en húngaro) Liszt y el piano es hablar de un binomio tan indisoluble como el que puede representar la luz para el pintor o la palabra para el poeta. ‘El mejor pianista del mundo’, como era ponderado por las élites culturales, hizo de este instrumento mucho más que un mero vehículo para la construcción sonora, erigiéndose en algo que traspasaba las lindes de su lenguaje artístico. Su vida o su propio ser se hayan vinculados a este universo en blanco y negro en el cual supo plasmar su intensa biografía interior. Una biografía indefectiblemente condicionada por su psique creadora; una de las más efervescentes de cuantas diera a conocer la historia de la música, repleta de vivencias abigarradas, en las que se entremezclan su relación con el mundo femenino, su deslumbrante carrera concertística, su vocación religiosa o su propensión a henchir los recursos expresivos de la música a través del contacto con otras artes. Todo esto hace de Liszt un personaje ecléctico que —a lo largo de su dilatado itinerario artístico— aceleraría la transformación de la música del siglo XIX.

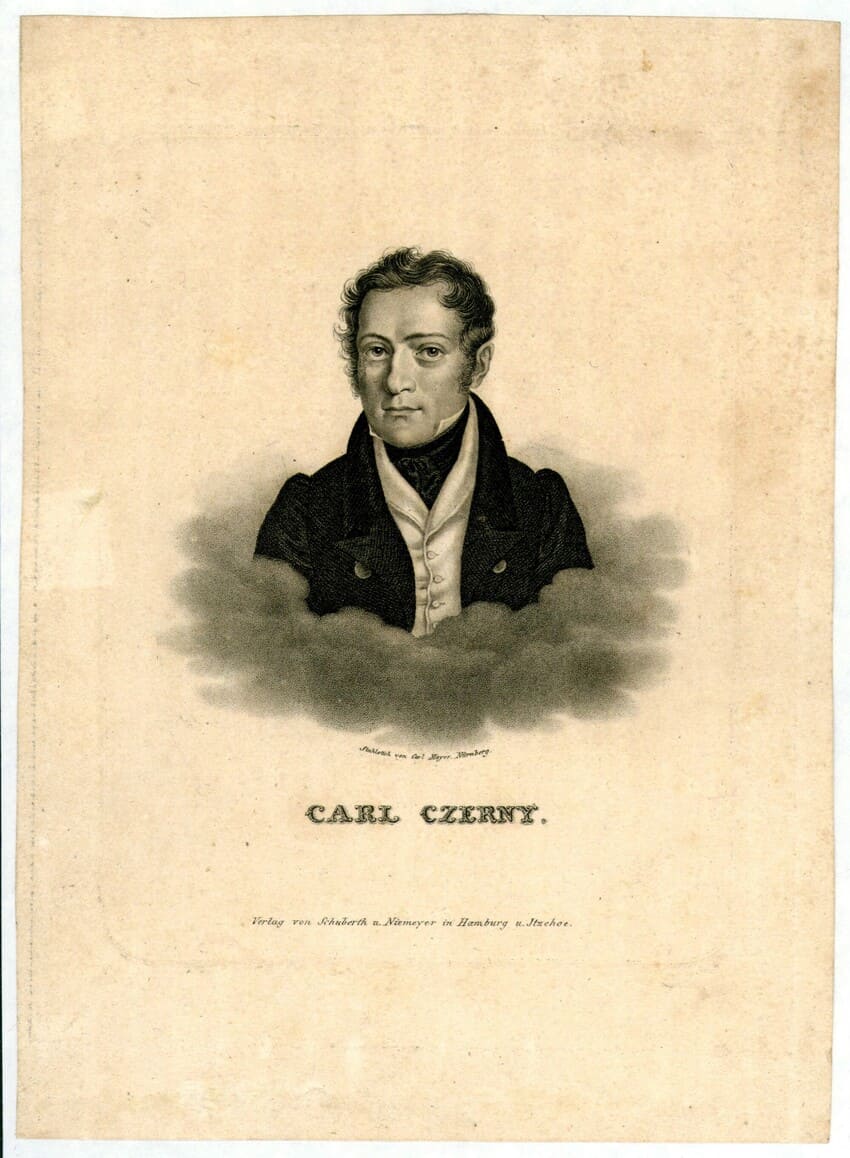

Nació Liszt en otoño de 1811 en la pequeña población de Raiding, actual Austria. Desde sus primeros pasos, el músico austrohúngaro gozó de todas las condiciones para triunfar, puesto que a sus extraordinarias aptitudes para la música hubo de sumarse un padre entregado, Adam Liszt, que en calidad de músico aficionado se volcó con las primeras lecciones musicales de su hijo y supo ver en él la numinosa genialidad que representaba. Viena sería su primer destino, ciudad en la que recibiría educación pianística de Czerny, y de Salieri en el terreno de la composición. Ambos convinieron en instruir gratuitamente al párvulo dadas las condiciones musicales y económicas de la familia. De este período datan sus primeras creaciones, piezas de una digitalidad ligera enmarcadas dentro del gusto de los exitosos pianistas-compositores del Biedermeier, que hicieron del virtuosismo embriagador una seña de identidad. En la capital imperial también conocería a Beethoven, pero no sería el genio de Bonn sino Paganini el músico que marcaría un auténtico punto de inflexión en su trayectoria. Tras asentarse en París en la década de 1830 y acudir a un concierto del violinista genovés, Liszt descubre las posibilidades del virtuosismo, pero esta vez no como un elemento vacuo u ornamental. De ‘el violinista del diablo’ tomará Liszt el estímulo de utilizar la ampliación de los límites y de las dificultades técnicas del instrumento como un elemento de experimentación compositiva. Igualmente, en la capital gala entablará amistad con Victor Hugo, Alphonse de Lamartine y Heinrich Heine, literatos que dejaron su marca de agua en obras que escribe —inicialmente— en su lapso parisino, como Album d’un voyageur o Harmonies poétiques et religieuses. Las dos son un verdadero alegato anticlasicista, ya que se observa un rechazo palmario al empleo de formas tradicionales, poseyendo un acentuado carácter improvisatorio que —unido a su naturaleza programática— encarna el paradigma romántico de la música instrumental como medio de expresión de lo inefable.

Fueron estos años un periplo donde Liszt explotó sus dotes como pianista, centrándose su foco musical muy especialmente en la actividad concertística, de la misma manera que la conocemos en los intérpretes de hoy en día, lo cual hará de él un trotamundos infatigable con giras de conciertos que le llevarían a viajar desde Portugal hasta Rusia. No obstante, todo cambiará con su llegada a Weimar en 1848. Allí, bajo la influencia de su concubina —la princesa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein—, Liszt abandonará el concertismo activo, siendo una época de enorme productividad creativa, en la cual someterá a una metamorfósica revisión a obras compuestas anteriormente y abarcará la creación de grandes partituras orquestales y corales. El nacimiento del poema sinfónico encuentra su simiente en esta estancia en la ciudad alemana, al igual que la colosal Sonata en Si menor con la que el músico cierra el ciclo de la sonata romántica. Asimismo, de estos doce años afincado en Weimar son la inmensa mayoría de piezas que han trascendido al repertorio pianístico actual, como la versión definitiva de los Études d’exécution transcendante (escritos previamente pero radicalmente revisados en 1851), las quince primeras Rapsodias húngaras, Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata o el primer Mephisto-Walz. Tras abandonar Weimar, en 1861, la producción de obras originales para piano se ralentizará notablemente y será a partir de 1875 cuando vean la luz las últimas composiciones del artista; obras —muchas de ellas de impronta intimista y poseedoras de una religiosidad austera— despojadas de cualquier teatralidad efectista en las que se aprecia la faceta más franciscana del compositor, pero también al Liszt más visionario en partituras como Jeux d’eau à la Villa d’Este, las cuatro últimas Rapsodias húngaras y la Bagatelle sans tonalité. Solo una mente prodigiosa como la de Franz Liszt fue capaz preludiar en estas páginas

—respectivamente— la atmósfera impresionista, las características del primer nacionalismo bartokiano o procedimientos compositivos que avecinan la ruptura total con la tonalidad.

Los conciertos para piano núm. 1 y 2 son fruto del desarrollo del lenguaje orquestal y pianístico del compositor, así como de la consolidación de los hallazgos formales en su etapa de madurez; una edad dorada que se encuentra en el ecuador de un prolijo sendero que hunde sus raíces en el Biedermeier y llegó a alcanzar los umbrales del expresionismo musical.

El Concierto para piano núm. 1 en Mi bemol mayor

Durante su vida, Liszt compuso dos conciertos para piano y orquesta, además de otras obras para esta combinación instrumental, de entre las que destaca Totentanz, también escrita durante su estadía en Weimar. Las primeras ideas fueron esbozadas hacia 1832 por un Liszt aún jovenzuelo. Sin embargo, sus continuas tournées internacionales dificultaron su composición hasta el extremo de que no sería concluido hasta 1849. El estreno aun hubo de demorarse seis años, con el autor al piano y otro gran compositor, el francés Hector Berlioz, en la dirección. La partitura sería editada en Viena en 1857, tras haber sido corregida minuciosamente dos veces, tanto antes como después de su estreno.

Estamos hablando de un concierto ‘integralmente romántico’, donde entran en juego por igual el triunfo y la resignación, la esperanza y el lamento; una pugna sonora de gran libertad formal en la cual Liszt consigue la completa unificación temática gracias a la transformación cíclica de ciertas ideas musicales a lo largo de la partitura. En el recorrido por esta concisa y densa obra observamos varias secciones que actúan como cuatro movimientos divisorios que se ejecutan sin interrupción.

El Allegro maestoso inicial se abre con un enfático motivo tocado al unísono por las cuerdas al que siguen unos enérgicos acordes en maderas y metales. La brillante reacción del solista no se hace esperar, desplegándose por todo el teclado por medio de acrobáticos saltos en octava que desembocan en una épica cadenza, encargada de dirigir de nuevo la música hacia el tema inicial. Paulatinamente, este ímpetu inaugural se atenúa en favor de un lirismo más sosegado que eclosiona en un introspectivo segundo tema, expuesto de manera camerística, donde el piano se presenta acompañado primero por unos solos de clarinete y, posteriormente, por violines y violonchelos. Este tono de serenidad nostálgica se expande y desarrolla volátilmente, reconduciendo el discurso hacia el rotundo tema principal, donde se alcanza un gran clímax orquestal. El movimiento termina de forma calmada, diluyéndose inesperadamente con unas gráciles escalas ascendentes que dan paso al Quasi adagio.

Este segundo movimiento comienza de forma contenida, con las cuerdas introduciendo un sobrio tema nuevo del que surgirá un nocturno en el piano con fuerte halo melancólico. Una ensoñadora canción poética aparece flotando sobre etéreos arpegios en la mano izquierda del solista, y parece cantar un anhelo por el encuentro con alguien. Esta afanosa búsqueda no advertirá respuesta y se quiebra de forma brusca, adoptando el tono de un recitativo exasperado, donde un aciago solista formula inquietantes preguntas escoltadas por un trémulo relleno armónico en las cuerdas; tras esta declamación, el piano se viste de quietud y prepara la transición hacia el movimiento siguiente, por mediación de un largo trino al que se añaden efímeros duetos con flauta, clarinete, oboe y chelo.

Sigilosamente, este nimbo candoroso estalla en un sarcástico scherzo en modo menor; un Allegretto vivace donde el tintineo recurrente del triángulo aporta un nervio danzable en el que se suceden los giros acrobáticos y las risas mordaces dentro de incisivas insinuaciones de ritmo de vals. En la segunda parte de este tercer movimiento, marcada como Allegro animato, se produce la recapitulación del tema principal del Allegro maestoso, concluyendo todo este tercer bloque de una forma muy similar al mismo inicio del concierto, y fundiendo su original empaste tímbrico orquestal con el movimiento final, Allegro marziale animato-Presto. Aquí, reaparecerán recopilados con disposición vivaz los materiales temáticos de los movimientos anteriores, pero en esta ocasión impregnados por una aureola victoriosa y con un omnipresente toque militar que se tornará cada vez más arrebatador, hecho que —unido a las malabarísticas intervenciones del solista— arrastrará de manera impetuosa al concierto hacia su frenética conclusión.

El Concierto para piano núm. 2 en La mayor

Al igual que su predecesor, este segundo concierto para piano ostenta una gran libertad formal —quizá con un aire más rapsódico y cercano al poema sinfónico en el caso de este último—, así como una perfecta integración del piano y la orquesta en el coloquio musical, aunque el solista del segundo se muestre menos despótico y en un rol acompañante de manera más frecuente que durante sus apariciones en el primero. Otra característica común viene a ser el tiempo que el compositor necesitó para que esta obra viera la luz, pues —aunque la concepción original de la obra data de 1839— no completaría el borrador hasta la primera mitad de la década de 1840. Meditaría nuevamente sobre la partitura en 1849, al no quedar del todo satisfecho con la primera redacción, y más tarde volvería a reescribir algunas secciones, dándolo a conocer en público en 1857, con Liszt en el podio y su alumno Hans von Bronsart como solista. Su discípulo también sería el destinatario de la dedicatoria de este ‘concierto sinfónico’ cuya partitura conocería otra revisión —en aras de ser publicada— entre 1861 y 1863. A diferencia del primero, no existe un alarde tan manifiesto de principios virtuosísticos, pero sí goza de una magistral unidad orgánica gracias a la mutabilidad de un tema principal y de otros tres temas secundarios que se comportan como cuatro actores, actuando como auténticos elementos cohesionadores del discurso musical, combinándolos y modificándolos según el ethos de cada una de las seis secciones que articulan su único bloque musical. Cada una de estas secciones simbolizan estadios de sentimientos muy habituales del ‘cosmos lisztiano’, como son la duda, el conflicto, el refugio amoroso, la contemplación religiosa o la victoria redentora.

Al inicio del Adagio, sostenuto assai se oye una tímida llamada en las maderas; este tema principal —todavía difuso y tenue— es recogido por las cuerdas con un suave acompañamiento del piano, para volverse —a posteriori— en un tema pesante en manos del solista. Orquesta y solista intercambian materiales temáticos mientras el diálogo adquiere una inflexión de intenso lamento. A continuación, una evocadora canción es mostrada por trompa y oboe, al mismo tiempo que el piano colorea con delicadas filigranas el instante. Al final de esta primera parte del concierto el tema inicial se vuelve abrupto, mediante recios acordes en el piano que se encargan de introducir una alteración de espíritu en la composición. El piano será también el responsable de presentar un segundo tema de marcado temple heroico, señalado como molto accentato e distaccato sobre el texto musical, con contundentes acordes en la mano derecha acompañados por diligentes ráfagas de cuatro notas en la mano izquierda. La orquesta alterna sus acordes con la línea del piano, aumentado la agitación hasta una rauda escala cromática con dobles octavas descendentes que conduce al Allegro agitato assai. Este scherzo, donde el piano luce un flamante tema a través de tenaces octavas y acordes, es realmente una sección bipartita, pues a este tercer tema del solista se une un cuarto, precipitado y vehemente, introducido por la orquesta y que infesta de este temperamento al resto de intervenciones pianísticas en esta sección.

Llegados a este punto, donde han sido expuestos los cuatro temas del concierto, se produce una elocuente pausa cuyo silencio repentino solo quiebra una reposada cadenza de solista. Al contrario que la fogosidad batalladora de la sección anterior, en esta tercera parte del concierto la música encuentra una tierna calma afectuosa. La orquesta, secundada por el solista, interpreta un tranquilo episodio introductorio que dará paso al dúo entre el violonchelo y el piano. El chelo presenta al tema principal envuelto ahora en un ambiente amoroso. Una dulce melodía se inicia en el oboe mientras el piano acompaña a la manera que lo haría un arpa, creando una estampa sonora de una religiosidad similar a las empleadas por el compositor en las últimas obras de su vida.

Todo ello se irá desvaneciendo antes de la lustrosa cadenza del piano, un radiante soliloquio que servirá de puente para enlazar con la sección siguiente, Allegro deciso, en la cual regresará la batalla en los poderosos acordes del piano, mientras la orquesta interpreta la melodía del segundo tema con gallardía combatiente. Esta cuarta sección avanza como un dramático desarrollo donde tiene lugar una colisión de ideas anteriores y donde Liszt no parece escatimar en el uso de ágiles escalas, pasajes de octavas y cromatismos. El objetivo que persigue es el de encauzar el guion hacia una grandilocuente reexposición del tema principal en el Marziale un poco meno allegro. En esta quinta y penúltima sección se reestablece la tonalidad inicial, La mayor, y un rimbombante empuje marcial —con tañido de platillos incluido— empapa a otros temas presentes en el concierto durante la primera parte de esta sección. En la segunda parte, y tras un monólogo del piano, el tema inicial abraza los sones de un sentimentalismo veleidoso alejado de cualquier resonancia castrense, para afrontar —de manera irresoluta— la entrada del fulgurante final. Será este Allegro animato un centelleante cierre, repleto de típicos y vistosos despliegues virtuosísticos lisztianos, como una serie de cuatro glissandi tras los cuales la agógica se turba y el concierto se tiñe de un imponente extatismo triunfal, donde los platillos vuelven a emerger para contribuir al incremento de la pompa del momento y el solista guiará a un chispeante tutti orquestal hacia su esplendoroso final. Colofón que es resultado del incesante devenir temático de un concierto que se inició con una sencilla e ingenua idea musical y que atravesó multitud de fases expresivas gracias a la férvida imaginación de Liszt.

Estos dos conciertos son ejemplos palpables de una inventiva fuera de lo común y a menudo eclipsada por la soberbia gracia virtuosística del propio artista austrohúngaro. Aún, a día de hoy, su dimensión como compositor está por apreciar entre un gran segmento de melómanos, pero su peso real fue tan relevante en la filiación estética de las tendencias finiseculares del XIX (y lustros venideros), que no resulta en absoluto osado decir que, sin el intelecto lisztiano, la deriva de la música de principios de la pasada centuria no hubiera sido igual a como la conocimos.

Deja una respuesta