Recordamos el centenario del fallecimiento de Giacomo Puccini a propósito de la que seguramente sea su ópera menos conocida, La rondine, estrenada en Montecarlo en plena Primera Guerra Mundial. Puccini nuca estuvo conforme con esta obra de recepción polémica; la modificó en dos ocasiones, optó por un final alternativo al original del estreno; y dos meses antes de sucumbir al cáncer en una clínica de Bruselas aún seguía trabajando en ella

Por Alejandro Santini Dupeyrón

La opereta que nunca fue

El 14 de diciembre de 1913 Puccini escribe al barón Angelo Eisner von Eisenhof, amigo e intermediario en la negociación del contrato de La rondine con el Carltheatre de Viena, sobre el texto en prosa que acaban de remitirle desde la capital imperial: ‘El tema no me gusta en absoluto. Es la consabida opereta deslucida y banal [con] fiestas de baile y ocasiones para baile, sin estudio de carácter, sin originalidad y finalmente sin interés (lo cual es más grave)’. Siente una profunda aversión por el género, que considera frívolo e insustancial, frecuentado además por el odiado Leoncavallo (Leonbestia, como prefiere llamarlo); la idea de ser comparado con este sencillamente le enferma. Nunca se rebajará a malgastar su tiempo componiendo una opereta; trabaja ya, de hecho, en una dirección diferente: la de componer una ópera cómica en el estilo de Der Rosenkavalier de Richard Strauss, solo que, como escribe a Eisner, ‘más entretenida y orgánica’; es decir, libre de la estructura en números cerrados y partes habladas características del aborrecido género. Puccini tuvo ocasión de asistir conmovido al desastroso estreno del Rosenkavalier en La Scala el 2 de marzo de 1911 (al público le incomodó que la pareja de intrigantes tuviera nombres italianos, Valzzachi y Annina, así como la anacrónica recurrencia al vals en una obra de ambientación dieciochesca), donde tomó buena nota del efecto de las aportaciones musicales straussianas (politonalidad, atonalidad, cromatismo posromántico) y se deleitó con la que considerara ‘única página hermosa’ de la ópera, el dueto de la presentación de la rosa.

Durante una gira promocional de La fanciulla del West, estrenada en versión alemana como Das Mädchen aus dem goldenen Westen (La chica del dorado Oeste) el 24 de octubre de 1913, Puccini conoce en Viena a Siegmund Eibenschütz, intendente del Carltheatre, y al editor musical Emil Berthe, presentados ambos por el célebre compositor de operetas Franz Lehár. Intendente y editor ofrecieron a Puccini una pequeña fortuna (200.000 coronas, unos 50.000 dólares de la época) a cambio de componer una opereta, y el compositor, que nunca antes había sido tan deslumbrado, accede. El primer borrador de historia para el libreto propuesto por el libretista Alfred Maria Willner, completamente insatisfactorio, y que merece el reproche trasladado a Eisner, tuvo al menos la virtud de ratificar al compositor en sus convicciones contrarias a la opereta. Un segundo borrador de Willner, en colaboración con Heinz Reichert, recibido en abril de 1914, mucho más sucinto, presentaba una historia completamente nueva. Puccini advierte de inmediato el parecido, aunque superficial, con La traviata de Verdi, y la idoneidad del material para desarrollar una comedia. El título propuesto por Willner, Die Schalbe, se traduce al italiano como La rondine (La golondrina).

Puccini comienza enseguida a negociar con el Carltheatre el giro que pretende imponer al proyecto; contrata a Giuseppe Adami para modificar, conferir mayor entidad dramática al boceto de Willner y versificarlo en italiano; y el mes de junio empieza a componer La rondine. Adami informará a Puccini de que el editor Tito Ricordi concuerda en el propósito de eliminar de La rondine la idea de que se trate de una ópera lírica; será una comedia musical y una reacción contra el modernismo. La mediación de Adami pone de manifiesto la desconfianza existente entre el compositor y su editor. La relación se había deteriorado desde que este asumiera la dirección del negocio familiar al morir su padre, Giulio, en 1912; Puccini detesta el interés comercial de Tito, y le duele que no comprenda ni considere siquiera sus puntos de vista, algo que con amabilidad hizo Giulio durante años; por esto, aparte de informar a Ricordi de su propósito, rehúsa consultarle nada sobre el libreto y lo excluye de las negociaciones con los austriacos. El editor, por su parte, tendrá ocasión de desquitarse cuando La rondine esté concluida en 1916, negándose a comprar la partitura. La edición corre a cargo de la Casa Sonzogno, editorial italiana de Richard Strauss, que compra a Berthe los derechos de representación y aguarda la mejor ocasión para el estreno.

La idea precisa de qué es La rondine se la confía Puccini a Sybil Seligman, exalumna, examante, fidelísima amiga hasta el final, en una carta de septiembre de 1914: será ‘una ópera ligera y sentimental con toques de comedia […] agradable, clara […] con melodías animadas y atractivas […] una especie de reacción contra lo repulsivo musical de hoy’. En la crítica a lo ‘repulsivo’, especialmente al atonalismo, Puccini se sirve de la ironía empleando técnicas similares; tampoco duda en ser irónico contra sí mismo autoparodiando La bohème y Madama Butterfly, ni en las numerosas citas o alusiones musicales a Offenbach, Massenet, Strauss (Johann hijo), Debussy, Stravinski y Lehár que sobrevuelan La rondine. Con respecto al anacronismo de incorporar en una trama ambientada en días del Segundo Imperio francés bailes populares como el tango, el vals, el slow foxtrot o el one-step, Puccini no hace sino avanzar en la senda abierta por Strauss con el Rosenkavalier.

Estrenar en tiempos de guerra

Italia, que permanece neutral durante los primeros meses de la Gran Guerra, se une al bando anglo-francés en la primavera de 1915. Temiendo perjudicar sus intereses al distanciarse del público austriaco y alemán, Puccini se abstiene de condenar la invasión alemana de Bélgica y los bombardeos a Reims; lo que le acarrea la acusación de cobarde y neutralista por parte del siempre exaltado Filippo Marinetti. La prensa francesa de extrema derecha arremete contra él por falta de compromiso. Incapaz de estrenar la ópera del compositor de un país enemigo en Viena, Berthe debió sentirse aliviado de ‘salvar los muebles’ al vender los derechos de estreno de La rondine a Sonzogno, que encuentra la esperada oportunidad de representación en el Théâtre de l’Opéra del neutral Principado de Mónaco. El Thèâtre disponía de una excelente compañía frecuentada por los mejores cantantes italianos y franceses, y había asumido los estrenos de Le Jongleur de Notre-Dame (1902), Chérubin (1905) y Roma (1912) de Jules Massenet y Pénélope (1913) de Gabriel Fauré.

Anunciada la decisión de estrenar en Montecarlo, no faltan voces que acusan a Puccini de ‘cooperación con el enemigo’ al pretender estrenar en Francia la obra propiedad de un teatro austriaco. Puccini se defiende en prensa con la que sería la única declaración pública de su vida. Zanjada la polémica, La rondine sube a escena el 21 de marzo de 1917 bajo la dirección de Raoul Gunsbourg; la soprano Gilda Dalla Rizza, que a partir de entonces se convierte en una de las voces predilectas del compositor, canta el papel principal. Acuden al estreno el príncipe de Mónaco, Alberto I, y la princesa consorte, de origen norteamericano; dignatarios franceses e italianos; críticos de numerosas ciudades de Europa e incluso de Norteamérica, que cruzan el proceloso océano Atlántico burlando el acecho de los submarinos alemanes. El público de Montecarlo, reputado de serio y exigente, aplaude La rondine con extraordinario entusiasmo. La prensa destaca el tono brillante, alegre y desenfadado de la ópera augurándole un futuro venturoso; y no falta el musicólogo que celebra la vuelta de Puccini a la pura ‘melodía italiana’ después de los extranjerismos de La fanciulla.

Menos entusiasta se muestra la crítica italiana con motivo del estreno patrio, celebrado el 5 de junio en el Teatro Comunale de Bolonia; sigue a los pocos días la representación en Palermo, donde aparecen ya las primeras modificaciones. A pesar de que Puccini sostiene en reiteradas ocasiones que La rondine no es una opereta, el aire despreocupado e irónico de la mayoría personajes, la música atrevida y brillante, siempre fluida y con recurrentes números de baile inducen a pensar lo contrario; ello basta para acusarle de antipatriota por componer un género ‘germánico’. Para muchos la obra no está en consonancia con el ánimo atribulado de una nación en guerra; otros echan en falta profundidad sentimental y de caracterización en los personajes. En el Corriere della Sera se considera que la opereta, género vulgar donde los haya, gana dignidad en las páginas de Puccini; con respecto a la reiteración del ritmo de vals, el crítico no tiene más remedio que mostrar preocupación. Corriere dei Teatri elogia la orquestación, aunque desde luego no está a la altura de Manon Lescaut o La bohème: la ‘vena brillante ya no estaba’, tampoco ‘la música apasionada, inspirada y conmovedora que nos emocionó y nos hizo llorar’. En la Tribuna, el compositor y crítico Vincenzo Davico, admirador de la música moderna, admite que La rondine abunda en momentos elegantes, buenas orquestaciones, ritmos agradables, pero Puccini no ha sabido penetrar en la esencia del drama, de modo que la música no pasa de ser ‘mera ilustración sonora’.

La recepción en la prensa italiana convence a Puccini de la necesidad de revisar la ópera en profundidad. Para la esperada representación vienesa en la Volksoper, en septiembre de 1920 con Felix Weingartner como director, La rondine presenta modificaciones en la trama, un nuevo final para el acto tercero, transposición de voces e incluso un aria nueva para el tenor protagonista, ‘Parigi! È la città dei desideri…‘. Pero la hostil recepción de la crítica convence a Puccini de emprender una tercera modificación. En carta al musicólogo Schnabl Rossi de 1922 se refiere a La rondine como ‘este cerdo de ópera’. De manera intermitente seguirá trabajando en ella hasta pocos meses antes de su muerte. Por desgracia todo ese material, así como el procedente de las versiones de Palermo y Viena, se pierden durante el bombardeo aliado que incendia los archivos de la Casa Sonzogno durante la Segunda Guerra Mundial. La versión que se representa en la actualidad, única conservada de manera íntegra, es la estrenada en Montecarlo en 1917.

La golondrina regresa al norte

Como La traviata, La rondine cuenta la historia de una cortesana, Magda de Civry (soprano lírica), mantenida en París por un banquero. Durante una fiesta en la casa que el banquero pone a su disposición, Magda conoce a Ruggero Lastouc (tenor lírico), un joven y tímido provinciano recién llegado a la capital: ‘Parigi! È la città dei desideri‘. Prurier (tenor), poeta célebre y amigo de la anfitriona, canta al piano ‘Chi il bel sogno di Doretta‘, canción que enseguida Magda hace suya donde él se interrumpe. La conversación deriva hacia el objeto de la felicidad; Magda, que disfruta de todo lo material, afirma que la felicidad está en el amor, y recuerda una lejana aventura: ‘Ore dolci e divine di lieta baraonda…‘. Aduciendo que el destino de la mujer está escrito en las líneas de la mano, Prurier invita a Magda a conocerlo; pero enseguida se excusa: la ambigüedad de cuanto ha visto le impide ser preciso; insinúa tan solo que, tal vez, como la golondrina (‘Forse, come la rondine‘), ella migrará hacia un luminoso ensueño, hacia el sol, hacia el amor, quién sabe. Los invitados deciden continuar la fiesta en el Bullier, un bullicioso local parisino. Magda, sola, recuerda las palabras de Prurier: ‘Forse, come la rondine…‘; decidida, cambia sus ropas por las de una sirvienta y parte tras los invitados. Rugero se encuentra ya en el Bullier; Magda y él bailan, ‘Nella dolce carezza della danza‘, y se enamoran. Creyendo revivir su romance del pasado, Magda abandona al banquero y, como golondrina hacia el sur, marcha con vivir con Ruggero en una casita frente al mar en la Costa Azul: ‘Senti?… Anche il mare respira sommesso…‘. Ruggero desea casarse con ella; solicita y obtiene el consentimiento de sus padres. Pero la idea de pertenecer completamente a otra persona comienza a inquietar a Magna; tampoco está dispuesta, sin dinero ni perspectivas de futuro, a renunciar para siempre a su glamurosa vida anterior. A diferencia de la Violeta de Verdi, que renuncia al amor de Alfredo por lo que considera bien de este, Magda no está dispuesta a renunciar a su realización personal por el amor de Ruggero; lo abandona y regresa a París. El final que nunca convenció del todo a Puccini, ‘Ma come puoi lasciarmi…‘, no puede ser más desolador para el joven: destrozado, cae al suelo sollozando mientras Magda se aleja.

Discografía recomendada

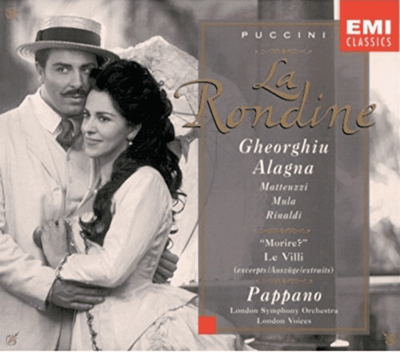

Angela Gheorghiu y Roberto Alagna en los papeles principales. Dirigiendo las London Voices y la London Symphony Orquestra, Antonio Pappano. CD, EMI, 1997.

Anna Moffo y Daniele Barioni, con el Coro y RCA Italiana Opera Orchestra dirigidos por Franesco Molinari Pradelli. CD, RCA Victor, 1966.

Kiri Te Kanawa y Plácido Domingo, con el Ambrosian Opera Chorus y la London Symphony Orchestra dirigidos por Lorin Maazel. CD, CBS, 1983.

Deja una respuesta