Abadesa, científica, filósofa y compositora renana, Hildegarda de Bingen no solo fue una de las figuras más prominentes del siglo XII, sino también uno de los personajes más importantes de la historia de la música.

Por Lucía Martín-Maestro Verbo

Algunos apuntes biográficos

Nacida en el seno de una familia de la aristocracia renana, Hildegarda vino al mundo en el verano de 1098 en Bermersheim (Alemania). Tradicionalmente considerada la décima hija del matrimonio formado por Hildeberto de Bermersheim y Matilde de Merxheim-Nahet —aunque solo existen registros de siete de sus hermanos—, fue entregada como oblata al Monasterio benedictino de Disibodenberg. A pesar de que en Vita sanctae Hildegardis, una biografía inmediatamente posterior a su muerte redactada por el monje Theoderich de Echternach, se asegura que esto sucedió a la edad de 8 años, lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta la fecha en la que Hildegarda fue enclaustrada. Sea como fuere, lo que es seguro es que desde la niñez, se encargaría de su educación Judith de Spanheim, Jutta. Habitualmente se asegura que Jutta fue la responsable de instruir a Hildegarda en la lectura de las Sagradas Escrituras, en el latín y en la música, pero lo cierto es que la nodriza era prácticamente analfabeta, apenas sabía leer o escribir, por lo que es ciertamente cuestionable que recayera en ella la formación de la renana. Es más probable que se dedicara a la instrucción de labores más prácticas, como los trabajos agrícolas o el cuidado de los enfermos. Existen indicios más fiables por los que podemos creer que un monje llamado Volmar se encargara de la educación de Hildegarda, e incluso le enseñara a tocar el salterio y le diera unas nociones sobre notación musical. En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que la infancia de Hildegarda estuvo marcada no solo por largos periodos de problemas de salud y enfermedades, sino también por las visiones que experimentaba desde que tenía apenas 3 años de edad, episodios que le acompañarían durante toda su vida y que servirían de inspiración para la confección de su obra.

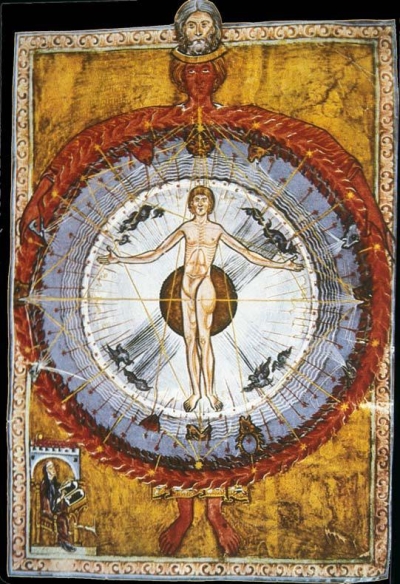

Cuando Hildegarda cumplió 14 años, entregó sus votos y se ordenó definitivamente en el citado monasterio junto con Judith, que también era “visionaria”. Cabe destacar que, en un principio, el cenobio donde se enclaustraron eran masculino, y ellas, junto con otras pocas religiosas, ocuparon simplemente unas dependencias anexas. Pero la fama que las visiones de ambas adquirieron hizo que el número de hermanas creciera exponencialmente. Las visiones de Hildegarda se manifestarían a lo largo de toda su vida, cobrando especial relevancia las sufridas alrededor de sus 40 años, cuando asegura que fue Dios en primera persona quien le solicitó que redactara todo lo que viera y todo lo que escuchara. Ante la duda de si debía plasmar estas experiencias en sus escritos, Hildegarda le consultó a San Bernardo de Claraval, quien no solo le dio su aprobación, sino que en el futuro mantendría con ella una nutrida relación epistolar. De estos episodios surgiría su libro Scivias, del que hablaremos más adelante, y cuyas ilustraciones son las vívidas representaciones de lo que Hildegarda presenció en sus visiones.

Hildegarda no solo recibiría el beneplácito del santo, sino que el arzobispo de Maguncia, a instancias del abad de Disibodenberg, presentó al Papa Eugenio III una parte del Scivias, quien le daría su aprobación y determinaría que “sus obras son conformes a la fe y en todo semejantes a los antiguos profetas” y escribió a Hildegarda instándola a continuar la obra y animando y autorizando la publicación de sus escritos.

Al morir Jutta en 1136, Hildegarda fue elegida por unanimidad magistra del Monasterio, y fue entonces cuando decidió solicitar la independencia al abad Kuno de Disibodenberg. A pesar de la negativa inicial, tras la injerencia de arzobispo Enrique I de Mainz, Hildegarda logró trasladarse junto con su comunidad al Monasterio de Sant Rupertberg en 1150. Quince años después, en 1165, la sibila del Rin fundó un segundo centro monástico, la Abadía de Eibingen.

Entre 1158 y 1171, Hildegarda realizó al menos cuatro grandes viajes fuera de los muros del convento en los que predicaría en iglesias y abadías sobre los temas que más urgían a la Iglesia: la corrupción del clero y el avance de la herejía de los cátaros. En su tercer viaje, (entre 1161 y 1163) cuando visitó Colonia a instancias de los Canónigos Capitulares para predicar contra la herejía de los cátaros, recriminó con dureza y achacó el auge de la misma a la vida disoluta que llevaban los mismos canónigos, los clérigos y a la falta de piedad de los mismos y del pueblo cristiano en general, lo que da idea de su carácter. Fue la única mujer a quien la Iglesia permitió predicar al pueblo y al clero en templos y plazas.

Al final de su vida, Hildegarda mantuvo un duro litigio con las autoridades eclesiásticas puesto que le solicitaban la exhumación del cuerpo de un noble que había sido excomulgado. Ante la negativa de la renana, tanto ella como las hermanas de su comunidad fueron de igual manera excomulgadas. Esta lucha dio lugar a una epístola muy interesante en la que podemos percatarnos del nivel de importancia que la música tenía para la religiosa, pues en ella exponía que, como castigo, se les había prohibido el canto en el Monasterio, viéndose obligadas a rezar en voz baja. En estos términos, la prohibición del propio canto sería vista como la prohibición de alabar a Dios, y este sería el inteligente mensaje retórico que Hildegarda enviaría a los jerarcas eclesiásticos con el objetivo de que el castigo fuera condonado.

Finalmente, Hildegarda murió el 17 de septiembre 1179 a los 81 años de edad. Por el transcurso de su vida pasaron trece papas, una decena de antipapas y cuatro sacros emperadores romano-germánicos. Fue venerada como santa desde el siglo XV y, desde 1940, el día de su muerte, se celebra como festividad doble en las diócesis católicas alemanas.

Su obra musical

Si existe un hecho significativo sobre la música de Hildegarda de Bingen y que, además, la diferencia de sus contemporáneas, es, sin duda, que, afortunadamente, han llegado hasta nosotros la práctica totalidad de su producción musical. Gracias a ello, los investigadores han podido plasmar un panorama completo de su trabajo, sin tener que limitarse a referencias o crónicas de otros autores, o al mero estudio de la lírica de sus composiciones. Así, su obra se aglutina en dos grandes títulos, Symphonia y Ordo Virtutum, entre las que suman un total de 159 melodías, lo que significa la mayor producción musical europea de la época y que no llegaría a igualarse por ningún autor hasta más de dos siglos después. Encontraremos, asimismo, integradas catorce de sus composiciones musicales en su primer libro de visiones, Scivias.

Hildegarda comenzó a componer su música sobre textos de su propia autoría en torno a 1138, hacia los 40 años de edad. Estos textos emanaban de su experiencia, obtenida mediante las visiones que experimentaba. Por las fuentes que conservamos hasta ahora, parece que, en efecto, nunca antes se había dedicado a la composición, por lo que podemos considerar que casi con toda seguridad, el repertorio que manejaban en su centro monástico fuera el del canto gregoriano y, por qué no, otras manifestaciones profanas.

Los primeros testimonios musicales que encontraremos de mano hildegardiana se encuentran en la tercera parte de la que tal vez sea su obra literaria más importante: Scivias, título “acronímico” que procede de Sci vias Domini, “conoce los caminos del Señor”. Según asegura la propia Hildegarda en su prefacio, el libro fue mandado compilar por el propio Dios en una visión allá por 1141, aunque no sería culminado hasta aproximadamente diez años después. Se trata de un vasto volumen, dividido en tres partes, en alusión a la Trinidad, en las que describe veintiséis de sus visiones. La primera y la segunda sección tienen una longitud similar, pero la tercera es tan extensa como las dos primeras juntas y además incluye catorce composiciones musicales integradas en la decimotercera visión (canciones que más tarde aparecerían en Symphonia), y un fragmento de lo que se convertiría en el primer drama paralitúrgico de toda la historia con autor reconocido, Ordo Virtutum. Las referidas catorce piezas se dividen en antífonas y responsorios, y están ordenadas temáticamente por pares: dos para la Virgen María, dos para los ángeles y dos para cada una de las jerarquías de santos: profetas, patriarcas, apóstoles, mártires, confesores de la fe y otras vírgenes. Además de estas piezas, toda la obra en su conjunto está salpicada de alusiones musicales y metáforas

Una vez completadas las tres partes de Scivias, Hildegarda se embarcó en la recopilación de toda su poesía lírica acompañada de notación musical que daría lugar al compendio que conoceremos como Symphonia, que vería la luz en 1158 tras casi ocho años de trabajo. Este título recoge nada menos que setenta y siete composiciones musicales, distribuidos en: 43 antífonas, 18 responsorios, 7 secuencias, 4 himnos, 1 kyrie, 1 alleluia y 3 piezas miscelánicas. El hecho de que Hildegarda eligiera la palabra Symphonia para este manuscrito es del todo significativo. No podemos olvidar que este vocablo tenía un sentido polisémico en la Edad Media, y podía hacer referencia a la música en general, a la melodía o a la armonía, incluso se aplicó al organum y a instrumentos como la zanfoña. Sería inocente pensar que el referido título fuera fruto de la casualidad si tenemos en cuenta el nivel intelectual de la sibila del Rin y lo que la música significaba para ella.

Por su parte, el drama moral Ordo Virtutum está compuesto por 82 piezas, casi todas ellas escritas en un estilo más silábico que las obras que encontramos en Symphonia, y pensadas para ser interpretadas como un canto llano, a excepción de las partes dedicadas al diablo, que no se cantan puesto que según la autora “no es un personaje que pueda proporcionar armonía”. Además, se alternan pasajes de solo y tutti en los que se emplean, además, grandes melismas. Por otro lado, hay roles pensados tanto para voces femeninas como para voces masculinas. En cuanto a la temática del Ordo Virtutum, no se puede considerar que encuadre en los argumentos habituales de los dramas litúrgicos, puesto que no habla ni de la vida de un santo, ni de milagros, ni trata de algún pasaje bíblico. En este caso, Hildegarda nos presenta una lucha entre las Virtudes y el Diablo por un alma humana, o Ánima, disputa que representa la alegoría de la conexión entre creador y creación.

Su lenguaje musical

Hildegarda de Bingen concibió el hecho musical como una vía de acceso al mundo divino, pues la música recordaba el resplandor y la armonía del paraíso perdido y, por tanto, a través de ella, se podía recuperar.

La obra musical de Hildegarda responde a unos criterios estéticos propios que se alejan del lenguaje del repertorio gregoriano. Muchos investigadores han tendido a interpretar su producción como un hecho único en la historia de la música sin tener en cuenta una posible interrelación con su entorno más allá del repertorio litúrgico. No podemos olvidar que Hildegarda conoció el monocordio y la mano guidoniana. Además, para entonces, el organum ya se había liberado de las “cadenas” del movimiento paralelo y llevaban años circulando dos de los tratados musicales más importantes de la época: el anónimo Ad organum faciendum y De Musica de John Cotton. Estas razones, sumadas a la posición social privilegiada de la que gozaba la renana, son suficientes como para considerar que su producción no es un unicum y que, efectivamente, pudo recibir diferentes influencias musicales contemporáneas. No obstante, si nos circunscribimos a las características particulares de su obra, podemos extraer las siguientes particularidades, todas ellas detalladas por el musicólogo e investigador Josemi Lorenzo en su tesis doctoral sobre música y mujeres en la Edad Media:

- uso de amplios intervalos, y una huella peculiar: el empleo recurrente del intervalo de 5ª ascendente, seguida por una 4ª u otra 5ª, movimiento melódico que simboliza la Encarnación.

- empleo de pequeñas formulae o células motívicas: pequeñas unidades melódicas cuya adición y manipulación van creando frases musicales.

- uso de tesituras, por lo general, muy agudas.

- extraordinaria amplitud del ámbito melódico en que se desarrollan las piezas, llegando en ocasiones a alcanzar un intervalo de 13ª.

- saltos melódicos inusuales en la monodia del siglo XII, como el de 6ª mayor ascendente.

- alterna el material para solista y coro. Los pasajes narrativos suele musicarlos con neumas silábicos, y a ellos yuxtapone pasajes más melismáticos y más líricos, para resaltar el sentido del texto.

- frecuente aparición de largos melismas.

- la cuerda de mi es la más representada, pues aparece en más de la mitad de sus antífonas.

- la alternancia entre frases auténticas y plagales muestran una deliberada manipulación de esta distinción modal.

La notación empleada en sus códices se sitúa cronológicamente entre la sangalense y la gótica, viniendo a ser denominada “notación alemana temprana”. La elección de este tipo de grafía no ha de ser vista como una mera representación visual, sino que ha de ser entendida con criterios interpretativos más que estéticos.

Hildegarda compuso toda su producción musical pensando, exclusivamente, en sus hermanas de Rupertsberg, mostrando siempre un escaso o nulo interés en difundirlo fuera de su comunidad como hizo con otros de sus escritos. Así, podemos considerar que volcó en sus compañeras todo el proceso creativo, desde la composición hasta la interpretación, pasando por los procesos de edición y copia.

Un idioma propio

Entre las novedades que plantea Hildegarda en contraposición a los dogmas tradicionales, llama especialmente la atención la creación de una lengua propia, que ella misma denominaría “lengua ignota”. Este idioma constaría de 23 letras y un vocabulario limitado de 900 palabras. Ante la creación de este lenguaje, hemos de tener en cuenta que Hildegarda pertenece a una generación que aún usaba como lengua vehicular el latín y no su lengua vernácula, por lo que, en opinión del citado musicólogo Josemi Lorenzo, probablemente se viera abocada a la creación y uso de este idioma como crítica a la semiótica tradicional y como muestra de sus limitaciones, llevada por la necesidad de expresar lo inefable. Hildegarda llegó a componer un poema con música empleando este nuevo idioma: O orzchis Ecclesia.

Una mujer poliédrica

A pesar de que en el presente texto se ha hecho referencia a Hildegarda de Bingen en términos de su producción musical, lo cierto es que fue una mujer muy polifacética que se interesó y escribió sobre temas muy diversos a lo largo de su vida. Así, tanto en sus escritos como en su correspondencia, podemos observar que trata de argumentos de lo más variados, desde política hasta teología, pasando por ciencia, medicina o filosofía. De entre sus obras más llamativas podemos destacar escritos médicos como Physica (Liber simplicis medicinae) o Cusae et curae (Liber compositae medicinas), que ofrecen una descripción detallada del ser humano, de las enfermedades y las curaciones y que, además, fueron ampliamente usados en las facultades de medicina a lo largo de la Edad Media.

Además, Hildegarda mantuvo una fluida correspondencia con personajes de toda índole, y muchas de sus cartas están recogidas en la Patrologia Latina de Migne. Hildegarda mantuvo correspondencia con papas, cardenales, obispos, abades, reyes y emperadores, monjes y monjas, hombres y mujeres de todas clases tanto en Alemania como en el extranjero. Se conservan las cartas cruzadas con dos emperadores, Conrado III y su hijo y sucesor el emperador Federico I Barbarroja, con los papas, Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV y Alejandro III, con el rey inglés Enrique II y su esposa Leonor de Aquitania, y una larga serie de nobles, cardenales y obispos de toda Europa, a quienes aconsejaba y, si era necesario, reprendía, escuchada por todos como referencia moral de su tiempo.

No deja de llamar la atención el modo tan libre en que ella se refería a estas personalidades, nunca buscando ser complaciente ni condescendiente. Y es asimismo curioso cómo estos hombres poderosos, acostumbrados a nunca ser contrariados, respetaban sobremanera la postura de Hildegarda. No así, no debemos olvidar que el respeto que estos profesaban hacia ella no era como mujer, impensable en aquella época, sino como vidente y mensajera directa de Dios. Pero tampoco podemos obviar que Hildegarda supo aprovechar este estatus de manera muy inteligente para conseguir todo lo que se propuso en vida, sorteando así todas las limitaciones patriarcales a las que cualquiera de sus contemporáneas se vieron sometidas.

Deja una respuesta