Esta es la historia de un músico alemán de origen judío, dotado de excepcionales aptitudes musicales desde muy niño, que forjó su relato gracias a una hábil mezcla de trabajo, talento, equilibrio y generosidad. Un compositor ecléctico que bebió de diversas fuentes para asentarse como gran autor de ópera tras el vendaval llamado Rossini, al que admiró profundamente y al que, en el fondo, nunca quiso imitar sino siempre superar.

Por Alessandro Pierozzi

La producción de Giacomo Meyerbeer suele dividirse en tres periodos muy marcados: el alemán —hasta 1816—, el italiano —hasta 1824— y el francés —hasta su muerte en 1864—. Pero en Meyerbeer hay mucho más. La evolución desde la etapa alemana, en la que soñaba con las formas francesas, hasta su estancia parisina, con un retorno al academicismo alemán (fuerza instrumental), pasando por el periodo italiano donde se sumergió en las inmensidades del bel canto (virtuosismo vocal), le sirvió para conformar un “puzle” musical con el que lideró la grand opéra, un subgénero dramático francés inspirado en historias grandilocuentes con personajes de toda índole (del noble al militar, del campesino a la reina) y un gran aparato orquestal y escénico. Su capacidad para reinventarse fue camaleónica y así se lo reconocieron los diferentes públicos a los que acercó suscreaciones, aún sin librarse del «celoso» antagonismo por parte de ciertos sectores de la crítica y de algún que otro «colega» de profesión como Schumann o Mendelssohn. Pero su respuesta siempre fue la misma: componer, revisar, trabajar con los libretistas, los músicos, los cantantes, reemplazando con tesón y minuciosidad la más que probable falta de ingenio de la que era acusado a la hora de componer.

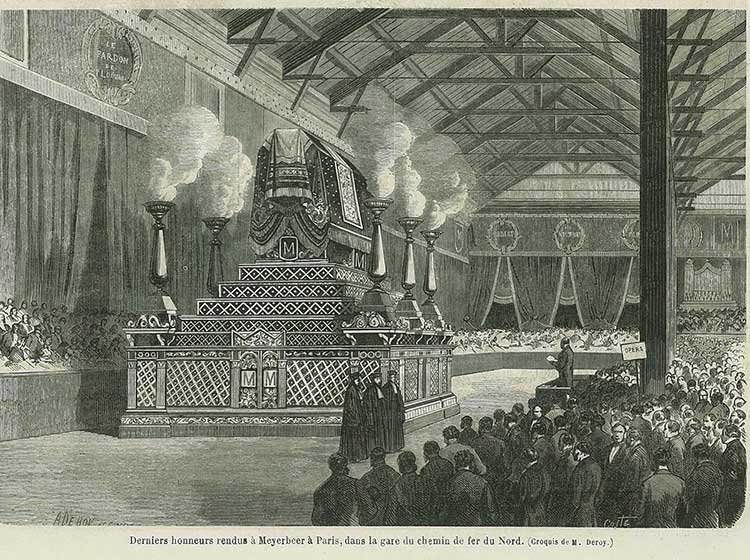

Este fue Giacomo Meyerbeer, un artista que mezcló lo religioso con lo diabólico, lo histórico con lo fantástico, lo caballeresco con lo amoroso; el hombre que días antes de morir copió en su lecho el manuscrito de su obra póstuma, La Africana, y que en su despedida fue acompañado a lo largo de los Campos Elíseos por una multitud silenciosa y la orquesta de L’Opéra hasta la estación desde donde viajaría a Berlín para ser recibido por sus compatriotas con honores de Estado. Pero esta realidad palpable parece volatilizarse en el ambiente musical cuando se transmite la sensación de que fue uno de esos grandes compositores que al compartir mesa y mantel con nombres tan mediáticos como el propio Rossini, Beethoven, Verdi o Wagner, no consiguió alcanzar, por los motivos que fuere, su notoriedad. ¡Y claro que la tuvo… Y la sigue mostrando!

Inicios. Etapa alemana

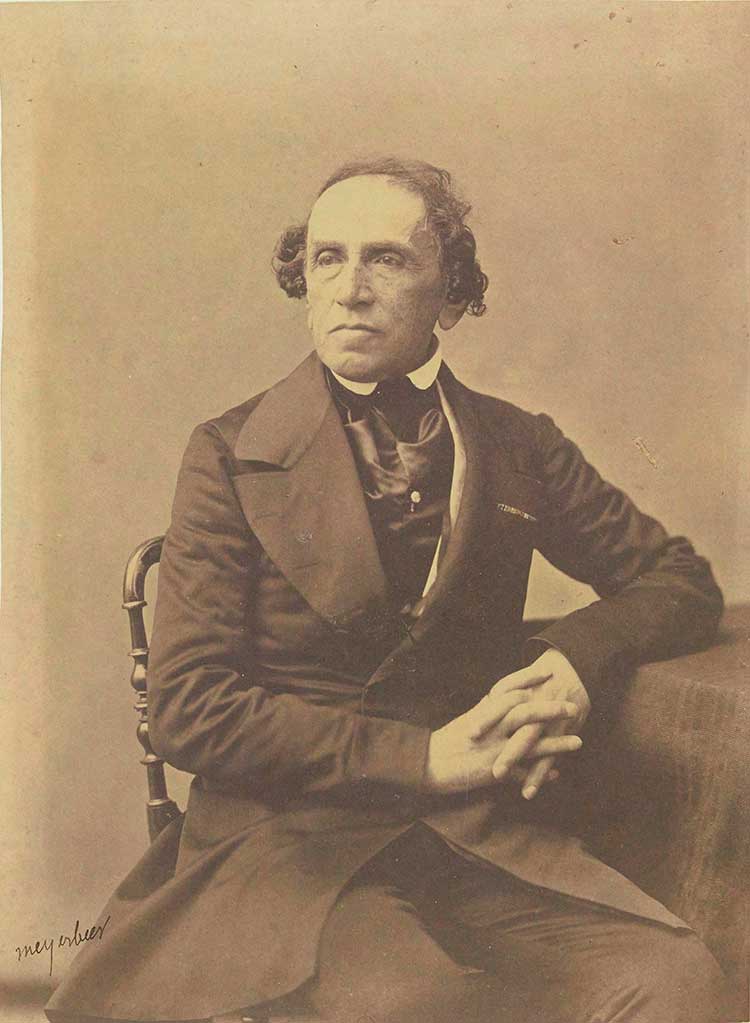

Jakob Liebmann Beer, así era su nombre de nacimiento, vino al mundoen Tasdorf (Berlín) el 5 de septiembre de 1791. Son los años de la Prusia tolerante, próspera y cultural de Federico Guillermo II, gran rey y protector de las artes. Hijo de Jakob Beer, un afamado empresario alemán de origen judío, y de Amalia Liebman Meyer, mujer perteneciente a una rica familia del mundo de la banca, destacó desde muy pequeño por su talento musical al piano. Con 4 años ya conocía las notas y colocaba las manos sobre el teclado y con 9 ya daba conciertos, lo que le valió que la Gaceta de Lipsia le tildara como «el joven hebreo que seguía los pasos de Mozart». Esta precocidad fue admirada por maestros como Lauska —alumno de Albrechtsberger, maestro de Beethoven—, el gran Clementi, Zelter y el abad Vogler, un mediocre compositor con claras influencias mozartianas —también se intuyen en Meyerbeer—,pero maestro con gran carácter e influencia, quien le reclutó para su escuela de Darmstadt, junto a su amigo Carl Maria von Weber.

Con una férrea disciplina religiosa y elestudio meticuloso del estilo y las formas de la escuela alemana, comenzó a componer obras del género sacro, entre ellas el oratorio Dios y la naturaleza, un canto de acción de gracias con gran carga dramática, bien estructurado y orquestado, que fue estrenadosin demasiado éxito por Weber en 1811 en Berlín y su primera ópera, La hija de Jefté (1813), que no gustó por su pobreza melódica y cuyo manuscrito parece que ardió para siempre en un incendio del teatro donde se estrenó.

Fue bajo la tutela del exigente maestro Vogler cuando Jakob Beer decidió añadir Meyer a su apellido en homenaje a su abuelo materno, que le había dejado una importante herencia, pasando a apellidarse Meyerbeer. Con una gran preparación intelectual —gran lector y conocedor de varias lenguas—y musical, sus pasos le llevarán a Viena donde, bajo la atenta mirada de Hummel y Moscheles —admiraron su fuerza y ataque del teclado—, triunfó como solista de piano, aunque no como compositor tras estrenar Abimelek, una ópera demasiado encorsetada y nada del gusto de los vieneses, más familiarizados con el estilo operístico italiano, mucho más libre y desenfadado. Será el momento en que Salieri, compositor y maestro de capilla de la Corte vienesa, le aconseje viajar a Italia, tal y como habían hecho anteriormente Mozart o Gluck, para embeberse de los estilos que allí triunfaban.

Etapa italiana

Venecia le recibirá. Y, con ello, otro cambio de nombre, italianizando Jakob por Giacomo. Tras escuchar Tancredi de Rossini quedará prendado de su arte y comenzará a escribir partituras muy mal pagadas —en algunos casosde forma gratuita— para teatros italianos: Romilda y Constanza en Padua, interpretada por la Pisaroni; Semiramis Reconocida en Turín, escrita para la célebre cantante Carolina Bassi; Emma de Resburgo en Venecia; Margarita de Anjou en La Scala de Milán para la Mariani; y Levasseur; y finalmente Almansor y La puerta de Brandemburgo (opereta) en Roma. Acogidas todas con mayor o menor entusiasmo por parte del público, estas partituras mostraron un buen manejo técnico de los aspectos vocales de los solistas, de los polifónicos de los coros, aunque no tanto de los melódicos, y permitieron que el apellido Meyerbeer sonara con fuerza. Tanto que el Teatro La Fenice de Venecia le encargó su obra más representativa de este periodo: El Cruzado en Egipto (1824), melodrama heroico, con papel para castrato, estrenada entre los vítores de los asistentesa pesar de las habituales supersticiones del autor, tal y como sucedió el día antes de la première cuando el copista tropezó por los escalones de acceso al teatro y todos los folios quedaron esparcidos por el suelo en un más que evidente desorden.

Reclamado en Berlín durante unos años por cuestiones familiares (muerte del padre, casamiento y nacimiento de dos hijos), su mirada estaba puesta en París. El éxito del Cruzado en Venencia había reclamado la atención del director del Théâtre des Italiens en la capital francesa, el Sr. Larochefoucauld, quien apostó fuerte por él. Una llamada que cambió su vida.

Etapa francesa. Últimos años

El público parisino, encantado con la propuesta del arrebatador Rossini, pensó que El Cruzado era una simple copia del estilo del compositor de Pésaro y que apenas aportaba nada nuevo: su acogida fue gélida. Inasequible al desaliento, Meyerbeer se establecerá en París e iniciará un nuevo recorrido estilístico que le llevará a alejarse de los cánones estéticos italianos —en Alemania le llamaban el «alemán italianizado»—, volver su mirada, de nuevo, hacia la escuela alemana y trabajar con Eugéne Scribe, famoso dramaturgo, libretista y uno de los pilares de la historia de la grand opéra por textos como La Favorita de Donizzetti o I vespri siciliani de Verdi. La primera piedra de este proyecto renovador llevará el nombre de Roberto el diablo (1831), ópera que cosechó un éxitotal quefue traducida y adaptada, posteriormente, a otros idiomas y a diferentes formatos. El rey de Francia le otorgó la Gran Cruz de la Legión de Honor y el rey de Prusia le nombró jefe de la Orquesta de Corte, a pesar de que con Meyerbeer se puede afirmar que se hizo realidad la afirmación que «no fue profeta en su tierra», debido a las continuas críticas que de allí llegaban, como las vertidas por Schumann o Mendelssohn. Una obra que, en principio, estaba destinada para ser representada como opéra comique —una «fabula más» como señalaron los críticos—, pero que finalmente se desarrolló en cinco actos con temática dramática, gran orquestación, coros, amplio espectro de personajes (diablos, cementerios, monjas), gran aparato escénico y la inclusión del ballet. Son años convulsos en la Francia burguesa post Carlos IX y reinado del duque Luis Felipe de Orleans, pero el teatro, L’Opéra, simboliza el centro neurálgico de la vida política y social de París.

Y en ese lugar se recibió, con las mejores galas, el estreno de Los Hugonotes (1836), su obra más reconocida y aclamada. Una composición que vio la luz tras cinco años de trabajo y varios aplazamientos que le costaron al autor una multa de 30.000 francos, bajo amenaza del empresario de suspender la producción; finalmente viendo la magnitud de la partitura y el montaje, y la que se podía avecinar si no se subía el telón, devolvió a Meyerbeer la cuantía cobrada. El estreno fue recibido con entusiasmo por más que algunos críticos llegaran a acusarlo de «estar acabado». La historia de dos amantes desafortunados, Raoul (protestante) y Valentine (católica) —recordar el maravilloso dúo del IV Acto que, según los testimonios de la época, fue escrito en una sola noche—, con el trasfondo del conflicto político-social-religioso entre calvinistas y católicos que culminará con la masacre de la noche de San Bartolomé de 1572 en la que los hugonotes serán asesinados por las calles de París (la consagración de las espadas), se convierte en el hilo argumental de una historia que necesita de cantantes con gran capacidad dramática, largos recorridos vocales e intensas dosis de heroísmo. Subyacente en el desarrollo de la ópera, el mensaje contra la intolerancia religiosa que el mismo autor sufrió, injustamente, por sus orígenes judíos, a pesar del extremo respeto que siempre mostró hacia todas las creencias religiosas.

Las alabanzas a dicha obra llevaron al Rey de Prusia a nombrar a Meyerbeer Musikdirector de la Corte, en sustitución de Spontini, y académico de la Academia Musical, encargos que asumió con gran responsabilidad y dedicación. Pudo estrenar obras del repertorio alemán como El holandés errante o Rienzi de Wagner y producciones propias como El campo de Silesia (1844), conocida como Wielka, una fábula militar en honor del gran Federico de Prusia, muchos de cuyos pentagramas, pasaron, años más tarde junto a un nuevo libreto, a formar partede Estrella del Norte.

En este periodo, la capacidad creadora de Meyerbeer es desbordante con la escritura de salmos, cantatas, melodías para piano, marchas, himnos para bodas en la Corte…y Struensée (1846), un homenaje musical a su hermano Miguel, autor del texto, tristemente desaparecido a edad muy temprana. Indudablemente, una de sus mejores partituras que proyecta el enorme talento sinfónico y dramático de este compositor, aunque no llegó a presentarse como ópera, algo similar al caso que sucedió con Egmont de Beethoven. El éxito de El profeta (1849), con libreto del omnipresente Scribe, simbolizó la vuelta a la escena parisina de este autor que nunca acabó de despegarse completamente del centro operístico europeo por excelencia, a pesar de sus quehaceres en Berlín. Un manuscrito firmado que tardó más de trece años en salir a la luz tras permanecer bajo llave en una céntrica notaría de París y cuya representación creó en Berlioz serias dudas, así como en los corrillos musicales alemanes que lo compararon con un «menú mal preparado en el que los primeros platos satisfacen, pero impiden gustar el sabor de los posteriores» (Lindner). Una ópera en la que Meyerbeer renunciará al estilo rossiniano y se asomará a los grandes poemas sinfónicos, con un buen manejo del colectivo orquestal y coral —influencia del Mesías de Haendel—, para contar una historia impregnada de misticismo (Jean de Leyde y Fidés), lucha y esperanza. Como curiosidad cabría resaltar que muchos de los compases originales de esta obra fueron arreglados por Costant Lambert para el ballet Les patineurs, coreografiado por Frederick Ashton en 1937.

Serán los años posteriores a 1849 cuando Meyerbeer comience a mostrar serios problemas de salud que le llevarán a refugiarse en lugares cálidos y en balnearios que mejorarán parcialmente sus débiles condiciones, aunque no supondránel bálsamo definitivo. Pese a estas dificultades e impulsado por su pasión hacia l’opéra comique, compondrá en 1854 Estrella del Norte, una obra repletade bailes, fanfarrias y un estilo muy alejado del tono dramático imperante en sus óperas hasta ese momento.

Completará este enésimo giro estilístico con El perdón de Plöermel (1859), partitura basada en el cuento popular de la Bretaña, La chasse aux tresórs, publicado por Emilio Souvestre en Revue des deux mondes. Una partituracon trasfondo pastoral y retazos de auténtico patetismo, con claras influencias del oratorio sacroy con la que sellará el distanciamiento de la grand opéra —ya en pleno declive— y el encuentro con un estilo más ágil y, al mismo tiempo, intimista.

Sus últimas creaciones fueron algunas cantatas para la Corte, cuatro marchas, entre las que destacará la Schiller Marsch y una Obertura para ser tocada en la Exposición Universal de Londres de 1862.

La muerte llamó a la puerta de su modesto apartamento de la calle Montaigne un 2 de mayo de 1864, siendo recibida por nuestro protagonista, junto a su familia, con humildad, silencio y discreción, no sin antes dejar hilvanada su obra póstuma, La Africana, que fue definitivamente editada por el musicólogo Fétis. Una ópera lírica, conun libreto algo confuso —basado en el personaje de Vasco de Gama—, tintes exóticos—se desarrolla entre Portugal, el mar y algún lugar de África—, mínima tensión dramática —excepto en las escenas de Selika y Nelusko— y orquestaciones llenas de color, que en 1845 acabó en el cajón de los recuerdos —otra más—para ser finalmente estrenada en 1865.

Reflexión final

¿Qué aportó Meyerbeer a la historia de la música? Aunque su testimonio e influencia parecen haber venido a menos desde finales del siglo XIX en adelante, nadie puede, en la actualidad, discutir su autoridad musical. Él consagró definitivamente la grand opéra histórica, el teatro romántico musical por excelencia, desde su campo base que fue el París del siglo XIX, esa ciudad burguesa que, desengañada de la música como lenguaje autónomo, abrazó el género dramático como tabla de salvación. Su producción y su forma de entender la música supuso un verdadero progreso, por un lado, en el aspecto estructural de la composición y puesta definitiva en escena de la ópera y, por otro, en esa idea implícita de proteger el ideal formalista de la tragédie-lyrique francesa del melodrama realista imperante en Italia. Su carácter cosmopolita y su capacidad de absorber estilos y lenguajes diversosle permitieron comenzar, desarrollar y finalizar una carrera, no exenta de obstáculos, que superó con tesón y predeterminación. El creador que se contagió de la armonía de Bach, los efectos corales de Haendel y el brillo instrumental de Weber; el pensador que se inspiró en los textos de Schiller, Goethe o Shakespeare; el alumno que comenzó con un oratorio dramático y terminó —como gran maestro—, más cerca del poema sinfónico, cruzando en su viaje la frontera entre la fantasía y el drama… Ese fue y es Giacomo Meyerbeer, y desde aquí queremos rendirle nuestro más sincero reconocimiento y admiración.

Hola, muy interesante el artículo, tengo en mi poder una litografía de Delpech retrato de G. Meyerbeer dibujado del natural por Maurin, tiene la firma supuestamente del musico y compositor.

Quisiera comprobar si esa firma es realmente la del personaje, ¿donde puedo ver su firma?

Atentamente,

Jaime

Estimado Jaime: He podido localizar un dibujo en una partitura de L’Africana. Está en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de Españ: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000117134 Creo que es una reproducción, pero no sé si sobre la forma original o no. Quizás debería mirar en alguna biblioteca digital francesa. Un saludo cordial, Alessandro Pierozzi

¿Qué significa, «de origen judío»? ¿Que hay compositores de «origen católico» , o de la religión que sea? O sea, prejuicio disfrazado de información.

Estimado Sr. Tanto.

Acuso recibo de su comentario. Como comprenderá, en un artículo sobre un músico de la talla de Meyerbeer, y en una revista de la talla y trayectoria impecable de Melómano, que nunca ha permitido artículos o comentarios que pudieran ser ofensivos, despectivos o fuera de lugar, en ningún momento se pretende, y en este caso, he pretendido escribir pensando en ningún tipo de prejuicio. Se trataba de situar la figura de este músico con un dato objetivo que aparece a lo largo de la historia de la música y en muchas publicaciones, sin más intención que esa.

Toda mi trayectoria en prensa escrita, radio o libros siempre se ha caracterizado por un respeto máximo al lenguaje, la materia que trato y personas a las que me dirijo y con las que trabajo.

Desde Madrid, deseándole todo lo mejor, riceva un forte abbraccio.

Alessandro Pierozzi

La referencia religiosa sobre judíos está generalizada en la red y comparto que es un dato, un vestigio de cierto señalamiento innecesario puesto que no suele hacerse con las otras religiones.