La evolución de los instrumentos musicales es fascinante. Durante siglos, hemos perfeccionado materiales y mecanismos para mejorar estos objetos que producen música. Quizá sea el piano uno de los instrumentos más desarrollados, casi el único con mecanismos para hacerlo sonar sin requerir años de estudio. Y todo gracias a la pianola, término que nació como una marca comercial, pero que ha dado origen a un instrumento en auge en España a principios del siglo XX.

Por José Prieto Marugán

¿Qué es una pianola?

Nuestro Diccionario ofrece dos definiciones: ‘Piano que puede tocarse mecánicamente por pedales o por medio de corriente eléctrica’ y ‘Aparato que se une al piano y sirve para ejecutar mecánicamente las piezas preparadas al objeto’. Como en tantas ocasiones, las definiciones son poco ajustadas. Más correcta es la descripción de la Wikipedia: ‘Es un instrumento musical con el mecanismo del piano al que se agregan elementos mecánicos y neumáticos para permitir la reproducción automática de la música perforada en un rollo de papel’.

La pianola ha ido avanzando desde su invención a finales del siglo XIX. Poco a poco al instrumento inicial se le fueron añadiendo sistemas y mecanismos que permiten al intérprete cierta capacidad de interacción con la música que interpreta, afectando a la velocidad y a la intensidad del sonido.

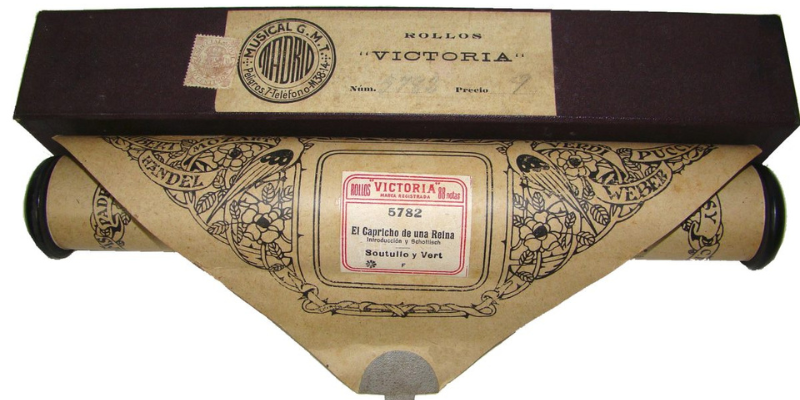

Los rollos de pianola

El rollo de pianola es el elemento fundamental del instrumento. Inicialmente se fabricaron a mano, realizando los agujeros equivalentes a cada nota en el lugar adecuado del papel, correspondiente a la tecla apropiada del piano, y con una longitud según la duración de cada nota. Más tarde se añadió al instrumento un mecanismo formado por unas varillas, correspondientes a cada tecla del piano, que se activaban mediante el teclado, de manera que grababan una huella sobre un papel carbón. Este papel era la guía para realizar los agujeros en otro papel, ya definitivo, que sería el rollo para la interpretación. De esta manera quedaban registrados la altura y la duración de los distintos sonidos. Gracias a esta técnica se pudieron registrar los llamados ‘rollos de artista’, que guardaban las interpretaciones realizadas por grandes pianistas e incluso compositores vivos de principios del siglo XX. Los primeros procedimientos, totalmente artesanales, pasaron a ser mecanizados, mejorando los sistemas de producción industrial.

El mecanismo de la pianola consiste en un generador de aire (fuelles o motores) que se dirige a un elemento llamado ‘flauta de pan’. Según va avanzando el rollo, que se va enrollando en otro cilindro, el aire atraviesa los agujeros y se ponen en marcha una serie de palancas y engranajes que hacen que se activen las teclas que corresponden al agujero durante el tiempo que marca su longitud. Este sistema propició la fabricación de ‘partituras’ musicales capaces de ser reproducidas por personas sin la preparación de un pianista.

Durante la vida de la pianola, existieron distintos tipos de rollos, según el número de notas que podían alcanzar, hasta que, en 1908, se generalizaron los de 88 notas, equivalentes a la extensión de un piano normal.

Los rollos fueron desarrollando elementos adicionales que permitían la interacción del intérprete durante la ejecución. No era un simple ‘piano mecánico. Tales sistemas fueron patentados con los nombres de Metrostyle y Themodist. El Metrostyle servía para controlar la velocidad durante la ejecución de la pieza, a pesar de que todos los rollos llevaban una indicación inicial del tempo y en algún caso de expresión. El Themodist permitía intervenir en la dinámica, es decir, la potencia del sonido correspondiente a cada una de las dos manos. En el caso de los rollos de música vocal, se llegó a añadir el texto y fueron llamados ‘rollos cantores’.

Además de los ‘rollos de artista’, existieron rollos de acompañamiento, en los que la parte solista podía ejecutarse con violín, violonchelo o canto.

Los rollos llevan unas indicaciones numéricas que determinan la velocidad de paso del papel (en pies por minuto) y que se relacionan con los tempi musicales tradicionales.

Los arreglos

Desconocemos los nombres de quienes hicieron el traspaso de las músicas destinada a la pianola al papel perforado. Pero, como es posible escuchar muchos de ellos gracias a la digitalización realizada en la Biblioteca Nacional de España, podemos encontrar algunos detalles que suponemos ‘añadidos’ o ‘ajustados’ a la naturaleza del rollo, para complementar aspectos que puede hacer un pianista, según su propia concepción de la partitura y sus cualidades técnicas. En algunos casos, quizá los arreglos fueran de los propios compositores; en otros, de músicos con mucho oficio, especializados en realizar transcripciones. Quizá, al principio, fueran los trabajadores de las fábricas.

La pianola en España

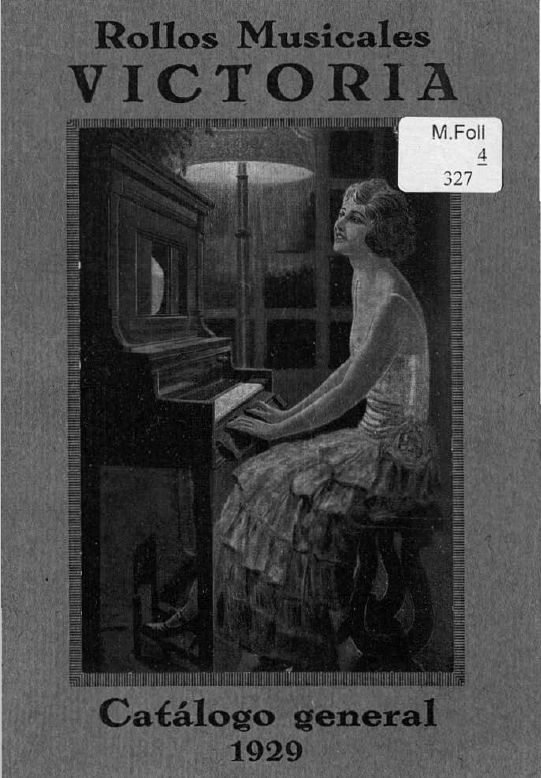

Las primeras pianolas llegaron a nuestro país en 1896, y muy pronto aparecieron empresas que producían rollos con música internacional y, sobre todo, con zarzuela y música española. Entre los fabricantes españoles figuran, activos en distintos períodos entre 1923 y 1936, España Musical (Zaragoza); Rollos Princesa, Rollos Musicales Victoria y Best (Barcelona); Minerva y Diana (Madrid); y Rollos Artísticos Ideal (San Sebastián).

La pianola en España se difundió con rapidez; los alquileres y las ventas de instrumentos fueron importantes, lo que aumentó su popularidad. Conquistó lugares públicos y domicilios privados. Era una manera de interpretar música sin ser profesionales. En España, la casa Hazen se convirtió en promotor y proveedor de pianolas con políticas modernas y una visión muy comercial del negocio.

Actualmente se conservan muchos rollos que están siendo inventariados, restaurados y convertidos en ficheros de audio que permiten comprobar cómo sonaba este tipo de reproducciones musicales.

Repertorio general

Quienes accedan a los catálogos de música para pianola disponibles se verán sorprendidos por la enorme variedad de música que contienen. Música de baile, fragmentos de ópera, opereta y zarzuela, música instrumental, especialmente de piano, y transcripciones de partituras sinfónicas y de cámara, sin que falten canciones populares. Músicas que nos dan idea de lo que era popular en los años de expansión del instrumento (entre 1910 y 1930).

El teatro lírico español

Para elaborar este trabajo hemos consultado una serie de catálogos de distintas marcas. Realizada la selección de la música teatral española, ópera, operetas y las recogidas bajo la amplia y ambigua identificación de zarzuela, hemos manejado unos 2400 registros pertenecientes al teatro lírico español.

La datación de los rollos no es fácil por falta de datos originales y por la escasez de información en los catálogos. En el caso de la zarzuela, las identificaciones de los números musicales no están suficientemente anotadas y, en muchos casos, se han simplificado hasta el límite. Muchos rollos corresponden a fragmentos, más o menos exactos, de las obras reseñadas; para algunas obras, el número de fragmentos trasvasado supone la casi totalidad de la obra.

Existen rollos de los mismos fragmentos editados por distintas marcas. Esto puede deberse a que se trate de distintas impresiones; que sean la misma edición, aunque comercializada por marcas o empresas diferentes, conforme a posibles acuerdos comerciales; o que se trate de la misma edición destinada a distintos mercados.

Óperas

Los catálogos ofrecen rollos con fragmentos destacados de las grandes óperas del repertorio internacional. Prescindimos de su reseña por la naturaleza de este trabajo, y aunque la producción musical española en este género es escasa, citaremos la existencia de rollos con fragmentos de Balada de carnaval (Vives); El Avapiés (Barrios y Del Campo); Marina (Arrieta); Goyescas (Granados); La rubia del Far West (Pérez Rosillo); Amaya (Guridi); La llama (Usandizaga); Glorias del pueblo (Millán); Garín, La Dolores y Los amantes de Teruel (Bretón).

Operetas

Los rollos abordan dos tipos de obras: las operetas escritas por compositores nacionales y las creadas fuera de nuestras fronteras pero que se representaron en teatros españoles, con música original y/o arreglos musicales de compositores españoles. Citaremos las operetas compuestas enteramente por autores nacionales: La generala (Vives); La reina de las praderas y El collar de Afrodita (Guerrero); La niña de los besos y Las romanas peligrosas (Penella); Benamor, La mecanógrafa, Los calabreses y Molinos de viento (Luna); Katiuska (Sorozábal); El bello Don Diego, El elefante blanco, El príncipe bohemio y Las alegres chicas de Berlín (Millán); La czarina (Chapí); y La corte de Faraón y La república del amor (Lleó).

Zarzuelas

Dentro de los rollos de zarzuela distinguimos los que llamamos ‘originales’, que responden, con más o menos rigor, a los números musicales que anuncian; y otros conjuntos que se anuncian como fantasías, selecciones, transcripciones, etc., que nos llevan a pensar en elaboraciones a partir del modelo original.

Rollos originales

Consideramos ‘rollos originales’ aquellos que, al menos aparentemente, se corresponden con los números musicales de la partitura, aunque hay que hacer constar que, en muchos casos, se han acoplado (en un único rollo) dos o más de estos números, incluso alterando el orden original de los fragmentos.

La cantidad de rollos de este tipo es muy grande, más de 1500 ejemplares, por lo que se comprenderá que no podemos registrarlos todos. Nos limitaremos a citar a los autores más grabados.

En algunos casos podría decirse que se trasvasó al rollo prácticamente toda la zarzuela, Sería el caso, por ejemplo, de El barberillo de Lavapiés, La verbena de la Paloma o El caserío.

Salvo error, estos son los autores con diez o más de sus obras llevadas a la pianola: Guerrero, Chapí, Giménez, Chueca, Luna, Vives, Calleja, Millán, Nieto, Valverde, Fernández Caballero y Lleó.

Fantasías, motivos, popurrís, selecciones y transcripciones

En los rollos que contienen ‘fantasías’ su contenido no es exactamente la música original de cada tema. Disponemos de rollos de las siguientes zarzuelas: Barbieri (El barberillo de Lavapiés,Jugar con fuego y Pan y toros); Chapí (Curro Vargas,El rey que rabió,El tambor de granaderos,La bruja yLa tempestad); Chueca (El bateo); Chueca y Valverde (La Gran Vía); Fernández Caballero (El dúo de La africana,Gigantes y cabezudos,La viejecita yLos sobrinos del capitán Grant); Giménez (La tempranica); Luna (El asombro de Damasco); Oudrid (El molinero de Subiza); y Vives (Maruxa).

Como en otros casos, desconocemos los autores de estas fantasías, pero tenemos ejemplos con esta información: Barbieri(Pan y toros,Gran fantasía de A. Peña y Goñi); Chapí (La bruja,Gran fantasía, Transcripción de Larregla); Chapí(La tempestad,Gran fantasía por E. Zabalza o Zabaleta); y Chueca y Valverde (La Gran Vía, Fantasía por Smith).

Motivos

Existen unos pocos rollos de creaciones nuevas basadas en temas de conocidas zarzuelas. Nos referimos a los rollos ‘sobre motivos’, que presentan conocidos temas musicales, luego elaborados y desarrollados.

Son pocos los rollos de este tipo basados en temas zarzueleros. Merece la pena registrarlos: Marcha sobre motivos de El elefante blanco de Millán; Pasodoble sobre motivos de El puñao de rosas de Chapí; Pasodoble y valses sobre motivos de La corte de Faraón de Lleó; y Valses sobre motivos de La casta Susana de Valverde. De ninguno de estos rollos conocemos el autor de la transcripción, pero sí disponemos del registro de un Pasodoble sobre motivos de El niño judío de Luna, realizado por M. San Miguel.

Popurrís

La Real Academia Española define la palabra ‘popurrí’ como ‘Composición musical formada de fragmentos o temas de obras diversas’. Con ese título hemos encontrado rollos sobre zarzuelas de Luna (El asombro de Damasco, Los cadetes de la reina y Molinos de viento); Foglieti (El capricho de las damas); y Chueca y Valverde (La Gran Vía).

Selecciones

Los rollos anunciados como ‘selecciones’ contienen los números más conocidos de las zarzuelas y, en algunos casos, es probable que fueran enlazados con alguna música elaborada para este fin, realizada por los fabricantes del rollo. Estas ‘selecciones’, en la mayoría sin indicaciones de contenido, pertenecen a autores como Alonso, Barbieri, Bretón, Chapí, Chueca, Chueca y Valverde, Fernández Caballero, Giménez, Giménez y Vives, Guerrero, López Torregrosa, Luna, Lleó, Millán, Moreno Torroba, Oudrid, Serrano, Sorozábal, Usandizaga, Valverde y Serrano, Valverde y Torregrosa y Vives.

Transcripciones

Son aquellos rollos en los que aparece el nombre del transcriptor. Entendemos que debieron ser realizados con más libertad de lo que supone transcribir una partitura al papel perforado. Cabe pensar que estas transcripciones eran especialmente virtuosísticas.

G. del Valle (en algunas ocasiones identificado simplemente como ‘Del Valle’, del que no conocemos detalles biográficos) realizó transcripciones de la jota de La bruja (Chapí), las seguidillas y soleares de La verbena de la Paloma (Bretón),la jota de El dúo de La africana (Fernández Caballero) y una amplia transcripción de Cádiz (Chueca) en la que se incluyen sevillanas, caleseras, pasacalle, barcarola, pasodoble, tango flamenco, zapateado, polca de los ingleses, coplas del ciego y la celebrada jota.

Otro arreglista especialmente destacado, del que tampoco tenemos referencias, es Burgués, que realizó el foxtrot de Muñecos de trapo,del maestro Luna.

Quienes quieran profundizar en el catálogo de obras de pianola, encontrarán una versión ampliada de este artículo en el blog Zarzuelerías de José Prieto Marugán.

Deja una respuesta