El romance con la cantante Agathe von Siebold, el fallecimiento de su madre, el éxito de su Réquiem Alemán y el descubrimiento de un poema de Friedrich Hölderlin son los ingredientes de la composición de una obra eclipsada por el brillo de sus sinfonías. La Canción del destino opus 54 de Johannes Brahmses ejemplo de aquellas creaciones poco interpretadas que esconden una belleza y un interés a la altura de las mejores.

Por Mario Mora

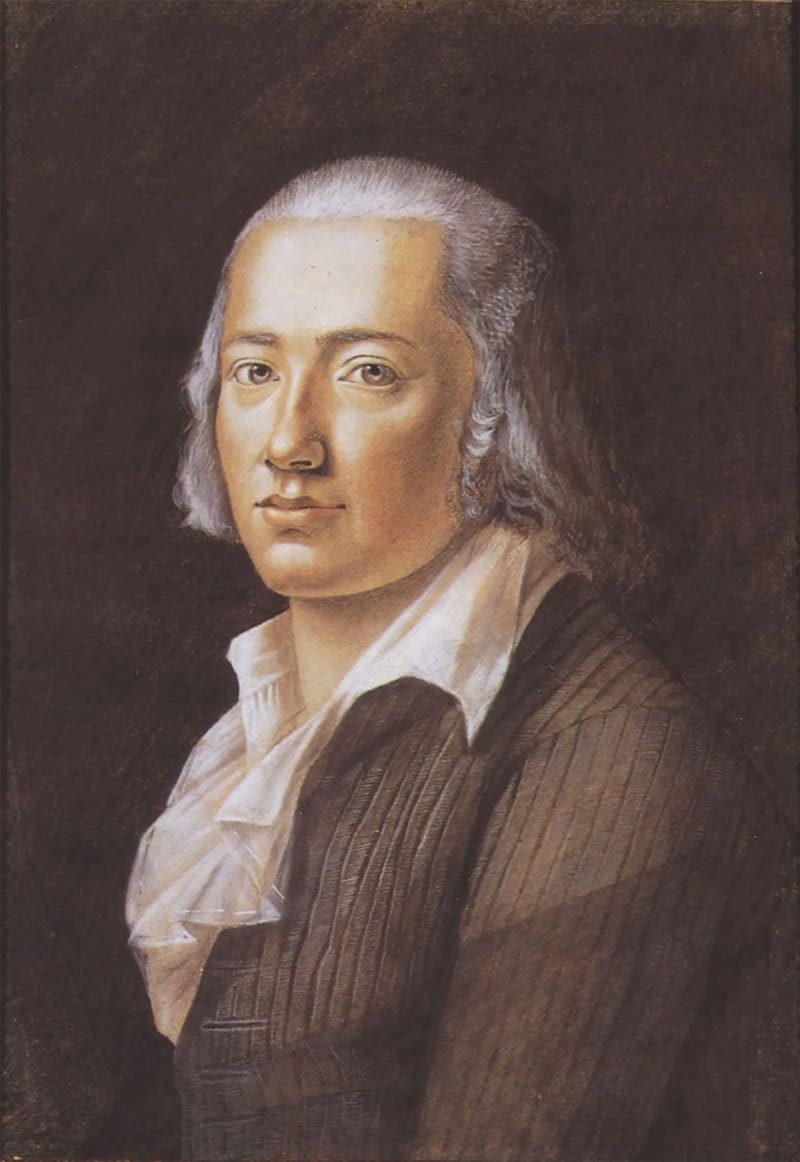

Johannes Brahms, un estilo inconfundible

Cuando Johannes Brahms (1833-1897) llegaba a la treintena, su popularidad crecía con cada nueva publicación e interpretación de su música, y progresivamente se encontraba también con detractores que quisieron clasificarle como tradicionalista y continuista del estilo beethoveniano. Tuvo que aparecer Arnold Schoenberg, compositor revolucionariamente rompedor, para publicar su ensayo Brahms, el progresivo y defender al alemán de las críticas que, impulsadas por un periodismo amarillista, motivaron el cisma entre ‘los brahmsianos’ y ‘los wagnerianos’, grupos que definían lo conservador y lo progresista, en términos musicales, y con los que había que identificarse a modo de hinchada ruidosa y en ocasiones tóxica.

Al mismo Brahms le molestaba especialmente que se relacionase su música con la de otros compositores, fuese para asemejarla o para contraponerla. ‘Schumann fue por un camino, Wagner por el otro’, y añadió, sentenciando: ‘Yo, por el tercero’. Es cierto que cualquiera que escuche con interés su obra encontrará detalles que la definen y la identifican, rasgos que pueden apreciarse con el oído pero que son difíciles de definir con palabras. Y no se refiere quien escribe este artículo, declarado perdidamente brahmsiano, a características superficiales de su música, sino al espíritu de su sonido que se siente en todos sus compases.

Ese espíritu, que hace que podamos identificar cualquier obra de su autoría aunque sea la primera vez que la escuchamos, gobierna su música desde sus inicios hasta su final, durante casi cincuenta años de carrera compositiva. La obra que ponemos hoy en el centro de todas las miradas no se queda atrás. La Canción del destino pertenece a su etapa intermedia, estrenada cuando tenía 38 años, previa a cualquiera de sus cuatro sinfonías, y con la que ya desarrolla su orquestación inigualable a través de una gran carga emocional y de una combinación instrumental llena de diálogos y sutilezas. Melodías, giros, colores, armonías que en su conjunto forman ese espíritu que, aunque podamos analizarlo, nadie ha sido ni será capaz de volver a reproducirlo.

La década maldita

Su vida no fue una historia estructurada, corriente y con unos acontecimientos previsibles. Los años alrededor de 1860 fueron para él un momento de cambio. En el momento en el que nacían Isaac Albéniz o Gustav Mahler, el nombre de Johannes Brahms comenzaba a sonar en los círculos culturales. El joven, de cabello rubio, alto y apuesto, cumplía los 27 años, y no solo llamaba la atención cada vez que se unía a una de estas reuniones sociales, sino que los comentarios sobre su música comenzaban a ser contenido de misivas entre músicos, críticos y periodistas musicales de aquellos años.

Dos años antes de llegar a la década de los 60 —la década maldita—, conoció en uno de esos encuentros de la alta sociedad a la cantante Agathe von Siebold, de 23 años, hija de un reconocido profesor de universidad. Con ella comenzó una de las poquísimas relaciones románticas que se le conocen, por quien ‘perdiera la cabeza’, según su biógrafo, Karl Geiringer, y con quien llegó a comprometerse. La relación con la cantante, cuya voz era descrita como ‘mágica’, pudo avivar el interés de Brahms por las obras vocales, y así nacieron sus Canciones opus 17 y sus Cinco poemas para voz y piano opus 19. La obra intermedia, aun no siendo vocal —su Sexteto para Cuerda opus 18— está dedicado a Von Siebold.

A pesar del compromiso y de la intensidad de la relación, Brahms nunca se vio preparado para dar el paso hacia el matrimonio: ‘siempre que he querido convertirme en un hombre casado, han silbado mis obras en las salas de conciertos, o han tenido una fría acogida’. El compositor, tras el fracaso de su Primer Concierto para piano y orquesta opus 15, huyó de la relación y volvió a centrar su vida en la dirección orquestal y la composición. Sin embargo, los posos de esta última relación siguieron condicionando su catálogo, como ocurre con los Motetes opus 27 o los Lieder Magelone opus 33.

Justo entonces, en 1861, comenzó también a diseñar su gran obra coral, Un Réquiem Alemán opus 45, y en 1862 su cantata Rinaldo opus 50. Pero el destino le tenía preparados más golpes para estos años: la derrota en el camino al puesto de director de la Filarmónica de Hamburgo frente a Julius Stockhausen (1862), el deterioro de la relación entre sus padres (1863) y su posterior separación (1864) y, sobre todo, la muerte de su madre (1865), que marcó en él una brecha dolorosa. Fue entonces (1866) cuando retomó con profundidad el trabajo en su Réquiem Alemán. El grandioso éxito de su estreno (1868) motivó inmediatamente el diseño de una nueva obra con la utilización de la misma formación, coro y orquesta y, de esta manera y con todos estos ingredientes, comenzó a gestarse su Canción del destino opus 54.

La Canción del destino

La biblioteca de Brahms estaba repleta de manuscritos y copias, algunas hechas por él mismo, de música renacentista alemana. Fuese por su interés hacia la tradición popular o por los cantos luteranos, existen razones para pensar que el compositor se empapó de la evolución de la tradición renacentista y la escritura polifónica de siglos atrás. La influencia de esta escritura en sus obras corales es palpable, tanto auditiva como analíticamente, y así lo es también tanto en su Réquiem Alemán como en la Canción del destino, obras muy cercanas entre sí no solo en el tiempo, sino en muchas otras cuestiones musicales, narrativas y estilísticas.

El elemento motivador es un poema de Friedrich Hölderlin, Hyperion. Brahms conoció este texto en una visita a varios amigos en 1868, y la profundidad del mismo le impactó tanto que tuvo que apartarse a escribir el mismo día, invadido por esa inspiración que invoca en sus momentos creativos y que él mismo relata como unas vibraciones que le invaden: ‘Es el Espíritu que ilumina las fuerzas internas del alma, y en este estado de éxtasis veo claro lo que en mis estados de ánimo habituales es oscuro. Entonces me siento capaz, como Beethoven, de dejarme inspirar desde arriba’, cuenta Brahms al violinista y periodista Arthur M. Abell.

En ese estado de abstracción comienza Brahms los primeros compases de la Canción del destino, a través de una lenta introducción orquestal de la que llama inmediatamente la atención el ritmo obstinado de los timbales, con esas tres notas más veloces que recuerdan vagamente al ritmo del inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven, un elemento que en la retórica musical se relaciona con el destino. La textura es puramente brahmsiana, con la carga emocional de los violines, doblados, realizando bellos giros melódicos propios del alemán. Una sensación de paz y estabilidad, solo amenazada por los timbales, embriaga al oyente en los tres minutos de esta sección introductoria y perfectamente construida que prepara la esperanza que irradia el inicio del poema.

Las contraltos comienzan, acompañadas de las maderas agudas y adornadas, con el texto ‘Vagáis arriba en la luz / en blando suelo, ¡genios felices!’, a modo de salmo inicial al que contesta, de manera responsorial, el coro completo con el mismo texto y la misma línea melódica principal, esta vez a cuatro voces y acompañado por las cuerdas con los bajos en pizzicato. El texto comienza aludiendo a los dioses del Monte Olimpo, y el coro completo continúa ‘brisas de Dios, radiantes, / suaves os rozan’ con un acompañamiento lento, solemne y lleno de diálogos entre las secciones de la orquesta y las voces. En una tercera frase del coro, ‘como [rozan] los dedos del artista / las cuerdas santas’, se genera un momento climácico en el que la emoción de esperanza se aúpa al volumen sonoro del momento.

Un interludio orquestal completado por una solemne fanfarria da paso a los siguientes versos del poema, que continúan en la misma textura musical: ‘Sin sino, como niños / que duermen, respiran los dioses’. Un sorprendente acorde de Do mayor ilumina las tiernas y todavía esperanzadoras palabras ‘resplandecen / en casto capullo guardados / sus espíritus / eternamente’. Cierran toda la gran primera parte los versos ‘Y en sus ojos beatos / brilla tranquilo / fulgor perpetuo’, con una escritura estática y ralentizada que da paso a una frase final de la orquesta en la que se recupera la melodía del inicio con el ritmo obstinado de los timbales.

El plácido acorde final de esta primera gran parte es interrumpido por una llamada entre las maderas y los metales, todavía en pianissimo, para dar paso a los amenazantes arpegios de las cuerdas, de acordes tensionados, que inician el Allegro, la segunda parte en la que el coro arranca con un forte desgarrado: ‘Mas no nos es dado / en sitio alguno posar. / Vacilan y caen / los hombres sufrientes’. El poema ha dado un giro brusco para referirse a los mortales, desorientados y ahogados por la fuerza del destino. Todo el tornado sonoro desemboca en un fortissimo con la orquesta sonando al completo, y sobre un redoble de timbal el coro pronuncia las palabras ‘ciegos, de una / hora en la otra, / [dudan y caen] como agua, de roca / en roca lanzados’. La sensación de descenso y descontrol se acelera con una nueva textura en la que el coro vuelve a pronunciar, ahora más agresivamente, con notas cortas, separadas y en un ritmo hemiólico (modificado con respecto al compás), ‘como aguas, de roca / en roca lanzados’. ‘Eternamente…’, canta el coro con un grito mantenido sobre otro redoble de timbal; de manera súbita, el volumen disminuye para susurrar las últimas palabras del poema: ‘…hacia lo incierto’.

Tras una aparente disolución de la tensión, vuelven las palabras ‘Mas no nos es dado / en sitio alguno posar’, ahora de manera más calmada, pero sin perder la inquietud del Allegro en el que la música sigue avanzando. Después de este paréntesis, Brahms recupera las veloces corcheas de las cuerdas y propone una repetición muy similar de todo el Allegro, recitando de nuevo el texto de la última estrofa.

La lógica narrativa del texto indicaría finalizar la obra en este punto. Todo el poema ha sido dicho, y la música ha partido de la luz de los dioses del Olimpo para finalizar en el desasosiego al que el destino lanza a esos mortales que caen como rocas en un abismo incierto. Pero Brahms en ese momento toma una decisión que ha sido muy estudiada, y en su momento, criticada: realizar una recapitulación de la introducción orquestal, sin el coro, volviendo expresivamente a la calma y a la luz de la inmortalidad.

Algunos expertos han aludido a una intención consciente en enfatizar la indiferencia de los dioses por esa lucha de los mortales que acaban derrotados. Otros, sin embargo, defienden que la única razón por la que Brahms escribió este final, contrario al material del poema, es una cuestión estructural y musical, buscando dar ese equilibrio que satisfaga principalmente a la experiencia musical.

Deja una respuesta