La cooperación entre la musicología feminista y la educación musical supone un recurso indispensable para la inclusión de mujeres en el currículo de la asignatura de Música en los diferentes niveles educativos. El profesorado debe dar respuesta a la nueva legislación desde una educación musical con perspectiva de género que muestre un panorama histórico-musical completo y real basado en los principios básicos de participación, cooperación, globalización y creatividad.

Por Patricia García Sánchez

@patrimusica

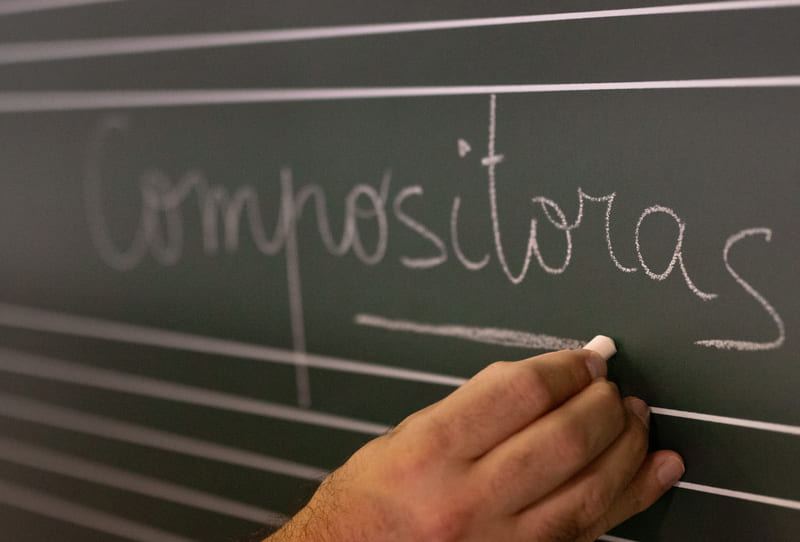

Musicología feminista y educación musical

La presencia de compositoras en la vida musical conocida como tradición culta es un hecho, aún en la actualidad, de carácter puntual. Los materiales didácticos musicales, desde Educación Infantil y Primaria, pasando por Secundaria, Bachillerato, universidades, conservatorios y escuelas de Magisterio, están repletos de nombres masculinos, pero ellas, las creadoras musicales de la historia, son desconocidas. Un par de nombres suelen ser la compensación a siglos de silencio e invisibilización.

Desde la musicología, la exclusión de las mujeres del canon musical ha sido un tema muy investigado desde la década de los 90 del pasado siglo. Siguiendo destacadas autoras como Marcia J. Citron y Susan McClary, podemos afirmar que la labor de la mujer compositora a lo largo de la historia ha sido silenciada y que su ausencia en manuales, libros y repertorios no se debe a que no hayan existido, sino a otras cuestiones mucho más complejas relacionadas con la forma de contar la historia y el patriarcado.

Por su parte, Lucy Green añade argumentos muy interesantes referidos al poder patriarcal musical de los hombres frente a las mujeres de carácter global pero no omnipresente (ellas han podido ser activas en el terreno musical, aunque de forma sesgada y contradictoria) y sobre todo definido por la superioridad en el plano público (masculino) frente al privado (femenino) y a la idea de que la composición masculina es la perfecta e ideal. Además, señala que la escuela contribuye a la reproducción de prácticas y significados marcados por el género y a la perpetuación de las definiciones de masculinidad y feminidad.

Ahora que los estudios musicológicos han rescatado a las compositoras, estas deben convertirse en referentes para las futuras generaciones. Este es el gran reto: reconstruir la historia y llenarla de nuevas protagonistas para así normalizar a la mujer creadora en nuestro imaginario generando, a su vez, nuevas creadoras. Se trata de una compensación del pasado con mirada hacia el futuro.

Sin duda, el sistema educativo es un poderoso agente socializador y constructor de identidades. Solucionar el problema de la violencia de género se ha convertido en una cuestión estratégica a nivel social e institucional. A este respecto, la inclusión de compositoras en las aulas de música tiene mucho que aportar. Es lógico que si la mujer es presentada como parte activa de la historia sea respetada de forma natural. Lo que no existe, no se tiene en cuenta. Lo invisible no puede apreciarse.

La popularización de las compositoras

La relación entre los estudios académicos musicológicos y la educación musical cobra aquí una importancia crucial, y el trabajo en equipo entre ambas disciplinas es determinante. Las investigaciones de carácter feminista deben nutrir los trabajos referidos a didáctica de la música. Ambas son aliadas para el cambio social. Nuestro objetivo es que las compositoras se hagan populares, se conozcan y dejen de ser grandes desconocidas. Así nace un fenómeno que denominamos la popularización de las compositoras, es decir, su conocimiento por parte niños y niñas, jóvenes, estudiantes, amantes de la música y de la cultura, en general.

Esta popularización puede alcanzarse mediante diferentes herramientas. La más potente es su inclusión en las aulas desde la etapa de Educación Infantil. Sin embargo, existen otras posibilidades como la literatura infantil y juvenil y la realización de talleres educativos y conciertos pedagógicos con este propósito. De esta forma, la popularización de las compositoras se convierte en una herramienta clave para la sensibilización, la concienciación y la transformación social.

Legislación educativa, educación musical e igualdad

En España, la Ley Orgánica 4/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el capítulo 2, artículo 16, sobre La igualdad en el ámbito de la creación y producción artística cita la siguiente medida: ‘Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística cultural y pública y todas las acciones necesarias para corregir las situaciones de desigualdad en la producción intelectual, artística y cultural de las mujeres’.

Actualmente, todos los niveles educativos, modalidades y enseñanzas (conservatorios también) están reguladas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. Su disposición adicional vigesimoquinta nos habla sobre el ‘Fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres’ y su objetivo es el de impulsar cualquier actividad para educar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres cuyo último propósito es el de prever, detectar y resolver posibles situaciones de violencia. Esta misma ley señala que las administraciones deben promover currículos, libros de texto y materiales educativos que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres. Además, hace hincapié en la formación del profesorado en materia de igualdad de género.

Concretamente, en la etapa de Educación Primaria, una de las competencias específicas es ‘Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa, para la desarrollar la curiosidad y el respeto a la diversidad’. Más tarde, cita de forma específica que en la selección y análisis de las propuestas artísticas se incorporará la perspectiva de género, incluyendo tanto las producciones creadas y ejecutadas por las mujeres como las obras en las que aparezcan representadas.

Lo mismo ocurre en Educación Secundaria, donde se especifica que la incorporación de la perspectiva de género en el análisis debe permitir que el alumnado entienda la imagen y el papel de la mujer en las obras, favoreciendo un acercamiento que ayude a identificar mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música.

Por otro lado, los conservatorios de España deben tener en cuenta este marco legislativo. Sin embargo, cada comunidad educativa marca un desarrollo en forma de reales decretos e instrucciones. Así, encontramos grandes diferencias dentro del territorio español. En el caso de Ceuta y Melilla, por ejemplo, en las instrucciones de la Secretaría de Estado para su aplicación en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música del año 2022-23, se citaba la designación de un responsable de igualdad en los conservatorios. Además, añade que con carácter voluntario el centro podrá optar por crear una comisión de igualdad con la finalidad de asesorar, planificar, seguir y evaluar las medidas y acciones coeducativas. En el caso de Andalucía muchos conservatorios han creado innovadores planes de igualdad, al calor del II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-21. Sin embargo, en otras comunidades autónomas, no se dice nada al respecto.

Mención especial merecen las escuelas universitarias de Magisterio donde se imparten los grados de Música. En el caso concreto de la formación del futuro profesorado de Música, hemos de ser especialmente cautos. Las asignaturas de Didáctica de la Música deberían dedicar capítulos enteros a la educación musical desde una perspectiva género. Por supuesto también en los grados de Musicología.

Planos y bloques de contenidos musicales

Sea cual sea el nivel educativo al que se enfrente el profesorado, la educación musical desde una perspectiva de género debe tener un carácter vivencial y participativo por parte del alumnado. No se trata de presentar nombres de compositoras, sino de convertir la experiencia musical en algo constructivo y significativo. Para ello, habremos de tener en cuenta tres planos de actuación.

El primero viene dado por la percepción y la escucha. Supone la primera toma de contacto con la música y nos permite una experiencia exclusivamente como oyentes. La creación es el plano que nos permite utilizar la música como forma de expresión y comunicación. En este ámbito podemos expresar ideas, sentimientos y vivencias mediante diferentes elementos, ya sea a través de la voz, los instrumentos, los objetos, el cuerpo, etc.

Por último, la música se sirve de un código que nos permite analizarla casi como una ciencia matemática: el plano del análisis. Esto la convierte en una disciplina muy interesante y misteriosa. Además, la música es historia y de su mano podemos conocer el pasado de forma diferente. La educación musical desde una perspectiva de género nos permite descubrir una nueva historia. Por supuesto, analizar música de mujeres compositoras puede ser harto motivador para nuestro alumnado. Es interesante, en los cursos más altos, realizar un análisis del canon desde un cuestionamiento de las normas establecidas sobre lo que es la feminidad y masculinidad en la música, incluso sobre la belleza y la autonomía del arte sonoro.

En las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, una opción muy acertada es partir de la audición para vertebrar todos los demás bloques de contenidos. Desde la misma, podemos realizar arreglos sencillos para instrumentaciones con pequeña percusión, instrumentos Orff y flauta dulce, canciones, danzas y expresión corporal, actividades artísticas y manualidades, cuentos, historias y teatros, trabajo de las emociones, etc.

En etapas más elevadas, podemos confeccionar materiales didácticos musicales que relacionen compositoras con narraciones, textos teatrales, fotografías, grabaciones históricas, obras pictóricas, esculturas, programas de mano, noticias o periódicos de época, pedagogías musicales, etc. También podemos trabajarlas por géneros musicales, periodos, lugares o instrumentos solistas.

Pilares metodológicos

La educación musical desde una perspectiva de género debe basarse en cuatro pilares fundamentales.

El primero de ellos hace referencia a la participación activa por parte del alumnado. No se trata de mostrar una serie de contenidos teóricos, listas de compositoras o datos biográficos. Como ya hemos señalado, nuestra labor se debe centrar en la vivencia, desarrollando actividades que impliquen la acción de nuestro alumnado.

La cooperación y el trabajo en equipo es otro de nuestros pilares. El hecho musical es en sí mismo un acto grupal en la mayoría de los casos: creación de orquestas, coros, teatros musicales, ballets, etc. El trabajo en los conservatorios profesionales y superiores debe ir encaminado a la eliminación de la competitividad dentro de orquestas y agrupaciones.

El tercer principio hace referencia a la globalización, es decir, la integración del mayor número de aprendizajes basados en un mismo contenido. La globalización es un recurso muy potente para la creación de aprendizajes significativos. Partiendo de la figura de una compositora podemos desarrollar todo tipo de aprendizajes, tanto musicales como referidos a otras disciplinas. Ello conllevará el trabajo en equipo de diferentes profesionales y asignaturas.

El cuarto y último principio pedagógico es la creatividad. Nuestro objetivo no es la repetición, ni la imitación (aunque claramente es muy útil para la interpretación virtuosa) sino el desarrollo de una mente abierta, crítica y capaz de encontrar nuevas respuestas. Tocamos para crear.

Todos estos principios no son exclusivos de la educación musical desde una perspectiva de género, pero sí son determinantes en nuestro caso ya que llevan implícito el desarrollo de la creatividad, la mente crítica y la transformación social.

Principios de normalización y énfasis

¿Cuándo y en qué medida debemos mostrar compositoras? ¿Es necesario hacer hincapié en su condición de mujer? Existen dos enfoques complementarios: el principio de normalización y el de énfasis. Ambos pueden y deben convivir.

En el primero de ellos, las compositoras se mostrarán de forma natural durante las clases de música. En este caso, no se trata de establecer recursos por oposición, sino de enseñar modelos que impregnen nuestro sistema educativo, de manera que el alumnado normalice a la mujer en la composición.

El segundo pone el énfasis en la condición de mujer por oposición al hombre. Este es el enfoque que podemos desarrollar cuando queremos trabajar momentos específicos del calendario escolar: Día Internacional de la Mujer, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres o cualquier otro evento en el que deseemos poner en relieve las facultades de las mujeres como creadoras musicales.

De las investigaciones a las canciones escolares

En definitiva, la educación musical desde una perspectiva de género es una gran herramienta para sensibilizar e impulsar la transformación hacia una sociedad más justa, comprometida y solidaria. El trabajo sobre compositoras tanto históricas como actuales, jóvenes o veteranas, españolas o de otras nacionalidades debe estar dentro del quehacer diario de los profesionales de la educación musical. Además, debe completarse con mujeres relacionadas con la música desde otros ámbitos: intérpretes, directoras de orquesta, mecenas, etc. Nuestro discurso trata de cómo el caso específico de la popularización de las compositoras puede servir para un verdadero cambio social, siguiendo el camino trazado de las investigaciones académicas a las canciones escolares.

Como señala Lucy Green: ‘la perpetuación de las prácticas musicales marcadas por el género no es algo que podamos evitar o debamos suprimir, sino algo que debemos reconocer y comprender como parte de nuestra música y de nosotros mismos como músicos, oyentes, profesores y aprendices’.

Bibliografía

García Sánchez, Patricia. Compositoras al compás. Diez propuestas didácticas para trabajar composiciones de mujeres en las aulas. Editorial CCS (2021).

Green, Lucy. Música, género y educación. Editorial Morata (2021).

Deja una respuesta