Hablar de Rajmáninov y del piano es hacerlo sobre uno de los binomios más sólidos de toda la historia de la música. Su dimensión de auténtico peso pesado de la interpretación pianística en plena edad de oro del instrumento llegó a eclipsar, durante su vida y aún décadas después de su muerte, otras fecundas vertientes de este enorme músico integral, como su dominio de la orquesta desde el atril de director o —de modo muy especial— su inmensa faceta compositiva. Tildado de ser un creador sensiblero y anacrónico, heredero de un lenguaje trasnochado y un romanticismo macilento, su producción quedó relegada durante mucho tiempo a un segundo plano frente a la admiración monomaníaca hacia los ‘grandes dioses’ del siglo XX.

El Concierto para piano núm. 1 es su primera obra relevante y —de ahí que sea— la primera con número de opus de todo su dilatado catálogo; pero es mucho más que el estreno de un compositor novel en la escena musical, pues en él se preludia toda una declaración de intenciones que definirán la calidad y personalidad artística de este último romántico.

Por Gregorio Benítez

Rajmáninov, el piano y Rusia

Si llegar a dominar una disciplina tan exigente como la pianística, a niveles de concertismo internacional, puede parecer restringido a un reducido grupo de selectos instrumentistas excepcionalmente dotados, dominar dos puede parecer, sencillamente, algo inaccesible al resto de mortales y reservado de manera exclusiva a los genios. Para entender la psique musical de Serguéi Rajmáninov (1873-1943) es necesario manejarse en otro nivel, pues destacó exitosamente —nada más y nada menos— en tres campos: la interpretación, la composición y la dirección. Si bien su dedicación a cada uno de ellos no siempre fue equitativa, variando a lo largo de su trayectoria profesional a causa de un cúmulo de convulsas circunstancias personales y sociopolíticas, este balance sería especialmente asimétrico a partir 1918, tras su asentamiento en Estados Unidos. Allí, la confección de partituras originales decaería drásticamente, anteponiendo su papel de solista y, en menor medida, director orquestal a la composición. Será, precisamente, durante su exilio en tierras americanas donde componga sus dos últimas obras para piano y orquesta como son su Concierto núm. 4 opus 40 y la Rapsodia sobre un tema de Paganini opus 43; dos composiciones que permiten observar una evolución de su mundo sonoro si tomamos como referencia a su ópera prima, aunque este mundo sonoro de Rajmáninov siempre se mantuvo fiel a sus principios estéticos heredados de la gran tradición posromántica rusa.

Esta herencia que el músico recibió desde sus primeros años y que —a diferencia de su compatriota Scriabin—, no transformó, sino que la completó y culminó, es la esencia de todo su léxico musical. En Rusia, la consolidación y divulgación de la música para piano data desde principios del siglo XIX. Compositores-pianistas provenientes de Europa occidental viajarán al gran imperio zarista, ofreciendo recitales y formación pedagógica en los círculos aristocráticos y de la alta burguesía del país, consolidando, así, las bases sobre las que se asentarán los orígenes de la gran escuela rusa del piano. Uno de ellos será el pianista bávaro Adolf von Henselt, que desde la década de 1830 cosechó gran éxito en las altas esferas, llegando a ser nombrado, lustros más tarde, pianista de la corte del zar. Henselt no solo fue una de las figuras más decisivas en el desarrollo de la técnica pianista rusa, sino que ejerció una enorme influencia en las nuevas hornadas de pianistas del vasto imperio; llegando a ser su discípulo Nikolái Zvérev, profesor del propio Rajmáninov en el Conservatorio de Moscú. Sin embargo, antes de la llegada de Henselt, en los albores del siglo, otro pianista —el irlandés John Field— ya había sido aclamado multitudinariamente en el país, sembrando la simiente de la primera generación de pianistas rusos decimonónicos y preparando el camino para el enorme acogimiento del que gozó el instrumento en tierras eslavas desde ese momento. Será curiosamente con el ‘padre del nocturno’ con quien estudie el abuelo paterno de Serguéi Rajmáninov, y de quien reciba algunas lecciones el primer gran compositor ruso: Mijaíl Glinka.

Si Field o Henselt trajeron un estilo que sería moldeado a través de toda la centuria, Glinka será la matriz del Nacionalismo musical ruso; una nueva corriente que pretendía representar el ‘espíritu del pueblo’ por medio de la música popular y que —en el caso de Glinka— podemos hallar mejor en sus óperas que en su exigua obra para piano. Así pues, habrá que esperar al último tercio de siglo para tener un repertorio pianístico de inspiración folclórica genuinamente rusa, con la irrupción en el panorama artístico nacional de la Kuchka, o grupo de Los cinco. Este flujo innovador en el país trajo obras como la fantasía Islamey (1869) de Balákirev o los Cuadros de una exposición (1874) de Músorgski, partituras paradigmáticas que se encargarían de demarcar el carácter distintivo de la ‘música rusa’ para piano en contraposición a la música occidental.

Frente a este itinerario alternativo que seguían estos compositores y que se inclinaba hacia el exotismo del empleo de temas, ritmos y armonías orientalistas, en Rusia coexistió otra tendencia en clara filiación con el Posromanticismo centroeuropeo y cuyo peso fue trascendental para apreciar el contexto musical en el que arraigó la educación de nuestro protagonista.

Rubinstein y Chaikovski

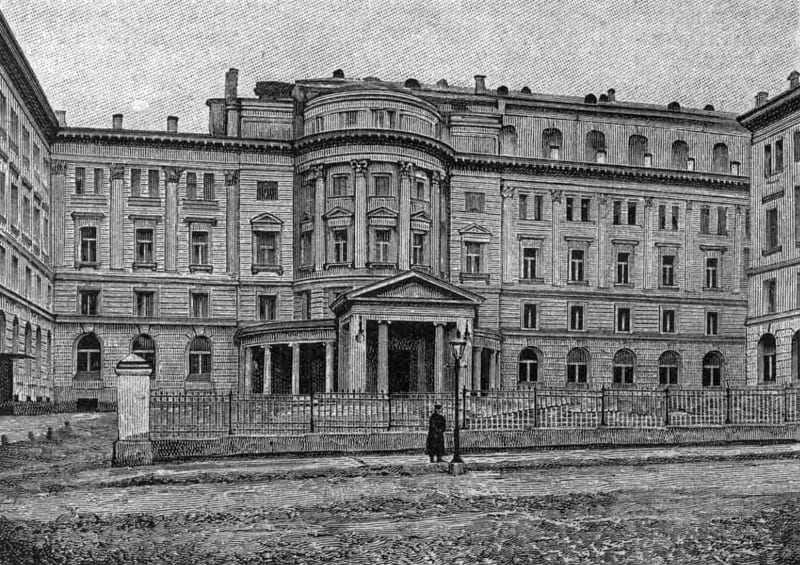

En la historia del pianismo ruso el primer gran nombre propio con el que nos encontramos es el del colosal Antón Rubinstéin. Este pianista polifacético que abarcó también la composición, la dirección, la pedagogía y la crítica musical, marcó un verdadero punto de inflexión en el devenir cultural de su patria, al crear toda una escuela en la que se gestaron otros grandes virtuosos como Arthur Friedheim, Felix Blumenfeld o Józef Hofmann (a quien Rajmáninov dedicaría su ciclópeo tercer concierto para piano). Fundador y director del Conservatorio de San Petersburgo en 1862, su proyección internacional le hizo un embajador idóneo del piano ruso en Europa occidental y Estados Unidos. Su carisma era tan fascinante que un joven Rajmáninov, con tan solo 12 años, quedó embelesado de la profunda espiritualidad que embriagaba sus actuaciones al escucharlo en público por primera vez, dejando este hecho una impronta indeleble en la memoria del mancebo, quien recibió un estímulo enorme para dedicarse a la música desde aquel instante.

A diferencia del enfoque nacionalista de sus coetáneos del grupo de Los cinco, el lenguaje pianístico y el sinfonismo de Rubinstéin se encontraban ineludiblemente unidos al acervo musical del mundo germano, siendo uno de los pilares más firmes de la enseñanza academicista en Rusia, y cuyo testigo recogerá Rajmáninov.

Junto al referente de Rubinstéin, hay otro compositor que jugará un papel decisivo para modelar el orbe cultural en el que vea la luz el genio musical de Rajmáninov, y no es otro el compositor ruso más prominente: Piotr Ilich Chaikovski.

Chaikovski, discípulo de Rubinstéin y al que le dedicó, entre otras, sus Seis piezas para piano opus 21, era un referente para cualquier compositor del país. Al contrario que su maestro —cuyas composiciones habían disfrutado de una increíble recepción durante su vida, pero cuyo interés había decaído en el siglo XX—, la obra de Chaikovski ha permanecido invariablemente inmortal en la retina auditiva del gran público. Sus recursos expresivos siempre emanaban fuertes efluvios románticos, donde los arrebatos se mezclan con la melancolía, y donde los impulsos más apasionados cohabitan junto a la nostalgia más nefelibata. Prueba de ello son sus sinfonías, sus conciertos o su opuspianístico, donde descuella una schumaniana Sonata en Sol mayor opus 37 y las poéticas Les saisons (Las estaciones) opus 37a. Justamente, de esta colección de doce piezas, Rajmáninov sería un ferviente admirador, siendo recordado por interpretar ‘Noviembre: Troika’ como una de sus propinas predilectas en innumerables actuaciones.

El aprendizaje académico de Rajmáninov hundía sus raíces, pues, en un pasado (y presente) ubérrimo; con un linaje en el que aparecían genuinas leyendas de la música rusa de todos los tiempos; celebridades que habían conseguido —en menos de un siglo— equiparar la música de un país sin apenas referentes hasta 1800 al nivel del de otras potencias dominantes que, hasta entonces, habían ejercido una indiscutible hegemonía musical y artística sobre el resto de territorios del viejo continente.

La primera obra: el Concierto para piano en Fa sostenido menor

Si aparte de la inexorable vinculación estética entre ambos hay otro factor que una a la figura de Chaikovski con la de Rajmáninov, esa es, sin duda, la obsesión por la perfección de factura y su severo temperamento autocrítico, lo cual les llevaría a tener una insatisfacción perenne con algunas de sus partituras durante toda su vida. El primer concierto para piano de Rajmáninov no escapó, ni mucho menos, a este descontento. De ahí que la obra que hogaño se interpreta en las salas de concierto sea una revisión de la partitura que el compositor comenzó a escribir con tan solo 17 años, cuando era aún estudiante en el Conservatorio de Moscú. Será en el crucial año de 1917, veinticinco años más tarde de su estreno y rodeado de la inestabilidad revolucionaria que le conduciría a abandonar —tan solo unos meses después— su patria para siempre, cuando el músico acometa una radical reconstrucción del texto, siendo lo último que compondría en su tierra natal. Tal fue esta reestructuración que antes de arrancar todo este trabajo aseveró que el concierto tendría que ser escrito nuevamente, dada la baja calidad de la orquestación. La afirmación no parece del todo exagerada, ya que la consecuencia fue una partitura prácticamente nueva, en la que, después de tamizar los pentagramas orquestales, solo quedó intacto el material temático principal; rediseñando algunas armonías y la instrumentación de copiosos pasajes, donde experimentó notablemente con texturas menos engorrosas que resaltaran la parte solista. Toda esta nueva concepción de la partitura desembocará en una combinación perfecta entre la frescura de sus instintos líricos más juveniles con una confección orquestal más ingeniosamente elaborada.

Para comprender el resultado de tan drástica medida, es menester ubicar cronológicamente esta revisión en su corpus creativo, pues se halla después del segundo y tercer concierto para piano, teniendo en su haber otras composiciones significativas como sus dos sinfonías (por la segunda de las cuales había sido laureado con el insigne Premio Glinka). Nos encontramos con un Rajmáninov en plena efervescencia y madurez, que distaba mucho de aquel joven que, durante un reposo estival en su residencia campestre de Ivanovka, había comenzado a escribir su opus 1. Pese a todo, es oportuno matizar que —previamente a la creación del primer concierto— un Rajmáninov aún pubescente había escrito una decena de piezas, muchas de ellas perdidas a día de hoy o de escaso interés en su catálogo. Estas —al igual que el concierto— fueron gestadas durante sus años de estudio en el Conservatorio de Moscú, institución a la que accede en 1885 por consejo de su primo, Alexander Siloti. Siloti será, asimismo, el responsable de guiar su supervisión pianística después de la compleja relación cuasi paternalista que mantuvo con Zverev, convirtiéndose finalmente en el destinatario de la dedicatoria de la obra.

La génesis de este concierto en Fa sostenido menor se encuentra en una serie de esbozos de un temprano concierto en Do menor inconcluso, escribiendo los dos primeros movimientos cuando aún contaba con 17 años, y finalizando el tercero y toda la orquestación del conjunto poco después de cumplir los 18. El primer movimiento sería estrenado el 17 de marzo de 1892 en el Conservatorio de Moscú, la cual se cree que podría haber sido la única vez que el compositor interpretó la parte solista de este concierto en su forma primitiva. A partir de ahí, la obra perdió interés para su propio autor, interesándose, efímeramente, en revisarlo en 1908, poco después de la popularidad alcanzada con su segundo concierto; aunque en lugar de eso —y dada la tarea tan tediosa que suponía realizar una nueva versión—, optó por componer en 1909 un nuevo concierto, el tercero, escrito a conciencia para darlo a conocer en la fructífera gira por tierras norteamericanas que emprendió ese mismo año.

El primer movimiento, Vivace, apela a la exaltación de sentimientos desde el primer instante. Con fuerte carga dramática, una incisiva fanfarria hace su presentación, provocando la fervorosa entrada del piano, que, con prontitud, aparece en el registro agudo y se precipita en una vehemente cascada de acordes y octavas dobles en tresillos. Desde el comienzo, se observa con evidencia la fuente de inspiración directa que supuso para el joven músico el concierto para piano de Grieg, una de sus obras favoritas y que sirvió como modelo para basar el planteamiento estructural del primer y tercer movimiento de esta obra.

Tras la brillante erupción de los primeros compases, tan alejada del escenario inicial de su segundo y tercer concierto, el solista se exhibe en unos floridos arpegios antes de que las cuerdas presenten el tema principal. Este será recogido por el piano, quien –gracias al dominio de la escritura instrumental que poseía el compositor– lo enriquece audazmente mediante sofisticadas texturas que abrazan los contornos melódicos del tema. Algo parecido ocurrirá, tras una vertiginosa transición, con el tema secundario, pues también será introducido por la orquesta y sazonado con efectistas juegos sobre el teclado encargados de colorear el lirismo presente tras este emotivo enunciado.

Todo el primer movimiento será una alternancia constante de exuberantes pasajes que contrastan con otras secciones dominadas por un recogimiento expresivo, creando esta dicotomía un vivaz juego de luces y sombras entre las ricas texturas orquestales y el solista. El piano parece volar en medio de las interjecciones orquestales a medida que avanza el discurso musical, traduciéndose este hecho en un diálogo solista-orquesta propio del concertismo romántico más acendrado. Tras la reexposición de ambos temas, el impresionante caudal sonoro culminará en una apoteósica cadenza, donde los poderosos bloques de acordes de la apertura darán paso al deslumbrante florecimiento de los temas previos, alcanzándose un ardiente clima de intensidad dinámica en este fantástico despliegue de recursos pianísticos del solista.

El ambiente se torna inconfundiblemente elegiaco en el interludio orquestal con el que se abre el Andante. Un tinte sombrío parece oscurecer desde el solo de trompa inicial a todo el movimiento lento del concierto, cuya sucinta extensión no supera los setenta y cuatro compases. La delicada introspección del vocabulario armónico del compositor evoca la atmósfera de un nocturno cargado de patetismo, en el que el aire se vuelve muy cromático y ambiguo por ratos, y en el cual cobra especial relevancia el uso de las trompas y el viento madera para aderezar los bordados del solista dentro de unas texturas menos densas que en la versión original. A diferencia del movimiento anterior, en el movimiento central el rol de las cuerdas estará más ceñido a una función de acompañante desde que el piano irrumpa en escena, creando todo el conjunto sonoro espacios de inconfundible sabor eslavo, antes de que la declamación del conjunto instrumental empiece a desvanecerse progresivamente hacia un sosegado ocaso.

El movimiento final, como es de rigor, es una explosión enérgica en la que un atlético solista desatará todas sus fuerzas contenidas, para mostrar ahora su lado más visceral; utilizando para ello una irresistible escritura que se dispara nada más terminar la impetuosa llamada inicial de la orquesta. Rajmáninov modificó lo que había sido un desapercibido comienzo en la primera versión por este vigoroso Allegro vivace, trazado a medida para la proyección de su incombustible arsenal de briosas destrezas sobre el teclado.

Todo este enfático impulso pronostica el carácter reluciente de un movimiento marcado por el fluctuante cambio de metro entre los compases de 9/8 y 12/8. Esta continua oscilación rítmica matizará los diferentes perfiles melódicos de un rondó-sonata que tendrá en un encantador Andante ma non troppo central, escrito en la alentadora tonalidad de Mi bemol mayor, su oasis de talante más lírico. Será este un coqueto (y meloso) inciso en el ecuador del movimiento que actúe como remanso de expresiva quietud frente a la frenética desazón previa; sirviendo también de explícito reposo para un piano que se recreará en ornamentales filigranas antes de retomar el raudo pulso imperante en los pentagramas precedentes. En esta última sección, llena de endiablados pasajes de fulgurante rapidez, el ardor solista irá in crescendo, lanzándose diligentemente —junto con la ayuda del tutti orquestal— hacia un galopante final en el que eclosione todo el paroxismo de una partitura que rebosa un insaciable entusiasmo juvenil en cada rincón de papel pautado.

Quizá, el concierto número uno no pueda equiparase —en cuanto a proporciones o aceptación entre melómanos— al segundo o tercero. El propio Rajmáninov admitía que, ante la propuesta de interpretar este concierto, y a pesar de haber quedado bastante satisfecho con su forma final, podía percibir en la cara de los aficionados cómo preferían escucharle tocar los números dos o tres. No obstante, esta realidad experimentada por el autor no debe enturbiar una verdadera apreciación de este opus 1; pues la magistral fusión de una sinuosidad melódica tan espontáneamente emotiva, integrada dentro de las dosis de virtuosismo consustancial a la escritura del compositor, logran cautivar inmediatamente la atención del público y mantenerla latente durante la media hora de duración aproximada de la obra. Estamos hablando de una calidad artística tal, que —pese a pagar el peaje de mantenerse leal a su estirpe musical en un período repleto de ‘ismos’— su legado sigue poseyendo en la actualidad un reconocimiento difícilmente equiparable al de otros músicos contemporáneos. Un lenguaje de naturaleza aristocrática, ajeno a cualquier tendencia de pretensiones vanguardistas, atemporal frente a modas, que ha perpetuado a este epígono postrero de la inabarcable tradición romántica como a uno de los compositores más queridos por intérpretes y público.

Deja una respuesta