Por Tomás Marco

Hace ya algún tiempo, había una persona que se ocupaba de cosas musicales y que pasaba por ser mecenas, que demostraba una racanería tan patente que se decía con sorna que había inventado la beca pagada por el becario. Entonces era un chiste, pero ahora que se han inventado los trabajos en prácticas por los que no se paga absolutamente nada, creo que en lo que se refiere a los artistas en general, y a los músicos en particular, la afirmación más exacta es la que proclama un amigo de nombre importante en las artes plásticas: el artista se ha convertido en el principal mecenas del artista.

Como es sabido, lo del mecenazgo viene de antiguo, y toma su nombre de un potentado de la época de Octavio Augusto gracias al que escritores como Virgilio u Ovidio pudieron hacer su obra. O sea, que ya en aquel entonces lo de vivir del trabajo artístico era una utopía. Y no hablemos más tarde de nuestro hoy celebrado Cervantes, cuyo Quijote tenemos porque el Conde de Lemos pagó la publicación.

En el llamado Antiguo Régimen, las posibilidades de ejercer su arte para un músico eran o estar al servicio de una iglesia o al de una corte, fuera real o aristocrática. Ejemplos los hay ilustres, como el de Johann Sebastian Bach azacaneado haciendo cantatas semanales, entre otras muchas cosas, para Santo Tomás de Leipzig, o el de Franz Joseph Haydn, vistiendo la casaca de criado de la familia Esterhazy para poder ejercer su genio y transformar la música de su tiempo.

Aparentemente, la libertad del Nuevo Régimen, a partir de la Revolución Francesa, permitía ejercer y vivir del oficio pero la realidad era más cruda que eso. Mozart se atrevió a liberarse del servicio al arzobispo Colloredo y, a cambio, tuvo una vida corta, constantemente luchando por subsistir. Beethoven, que teóricamente no estaba al servicio de nadie, pudo sobrevivir gracias a mecenas privados, como los Lobkowitz, Kinsky, archiduque Rodolfo y otros que aparecen con interesada frecuencia en sus dedicatorias.

El modesto Schubert patrocinaba con sus escasos ingresos de enseñante al Schubert que se dedicaba a regalar a la posteridad imperecederos lieder y sublimes obras de todo tipo. El mismo Chopin, que dio muy pocos conciertos en su vida, se ganaba el pan enseñando piano a quien quisiera pagar sus lecciones y, así, el profesor Chopin pudo hacer de mecenas para que el compositor Chopin escribiera unas obras que hoy podremos encontrar todo lo maravillosas que se quiera, pero que entonces no interesaban a nadie.

Solo el teatro musical, aunque los que de verdad tuvieron éxito en él fueron muy escasos entre los centenares que lo intentaban, fue capaz de sustentar durante el siglo XIX a algunos de sus practicantes. Incluso muy bien, como es el caso de Rossini e, incluso, de Verdi.

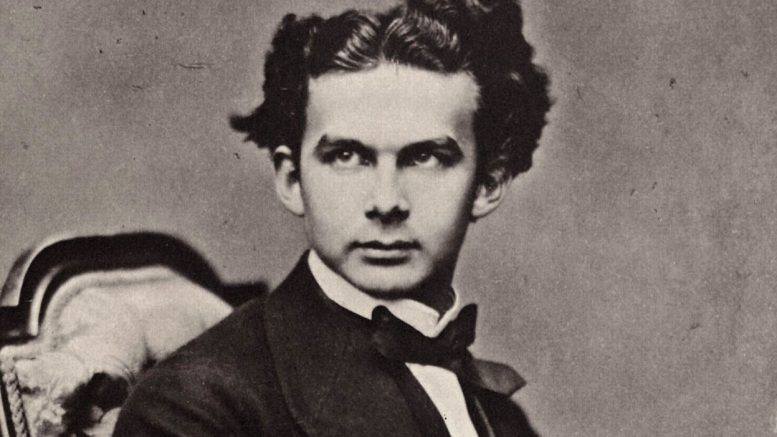

De Wagner sí sabemos que tuvo más dificultades y la protección irregular aunque decidida de Luis II de Baviera, pero se menciona mucho menos que él mismo tuvo que organizar sociedades para recabar el dinero que la puesta en marcha de Bayreuth necesitaba, que tuvo deudas muy importantes y que, afortunadamente, podía decir a su muerte que las deudas habían quedado saldadas.

Hoy día a nuestros políticos presuntamente liberales, y a los que ni siquiera pretenden serlo, la idea del mecenazgo no se les va de la mente. Incluso la han convertido en un engañabobos electoral prometiendo una y otra vez leyes de mecenazgo que nunca llegan y que sucumben entre las risas y befas de los sucesivos ministros de Hacienda a quienes, ni en el mayor delirio etílico, se les ocurriría sancionar tal dislate.

Para paliar el sucesivo fracaso de los intentos que pretenden funcionar como en Estados Unidos en un país que no se le parece ni por el forro, el último invento es apelar a la «sociedad civil» —¿existe eso, más allá de la sociedad en general?— que, supuestamente, será la que tenga que hacerse cargo de los artistas. Naturalmente eso es solo un pretexto para liberar de una vez al estado de la enojosa obligación de hacer alguna cosa por esa cultura que siempre tienen en la boca a condición de que sea pura retórica.

Hoy más que nunca, y más en un país como el nuestro con las élites sociales y económicas más incultas y zafias de Europa, el artista tiene que seguir siendo el principal mecenas de sí mismo. Cualquiera que se dedique a esas profesiones, si es que lo son, sabe que deberá mantener una doble vida, en la que una le permita vivir y sufragar a la que debería ser no ya la primera, sino la única.

Y en la música ocurre exactamente lo mismo si no se agrava más en algunos aspectos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la orquestas jóvenes y de cómo ese necesario instrumento de formación para muchos políticos solo es una manera de tener música low cost. Pero, si entramos en el capítulo de una realización artística personal, sea como intérprete o, peor aún, como compositor, la realidad del automecenazgo se hace más que meridiana.

Para un joven intérprete español del momento actual emprender una carrera consiste en emplear la mayor parte de su tiempo en intentar encontrar la manera de tocar sea donde sea. Lo normal es que, si se encuentra algo, sea en condiciones poco menos que leoninas. En algunos casos, si consigue tocar y aunque no gane nada tampoco pierda, se puede dar por más que satisfecho.

Siempre se dice que en el mundo taurino los novilleros pagan por poder torear, pues en el musical pasa lo mismo, con la diferencia de que prácticamente nadie llegará a triunfar como matador. Si se trata de un compositor, la cosa está aún más fastidiada y, desde luego, si consigue colocar alguna obra, por ejemplo a una orquesta, podrá irse despidiendo, si vive en otro sitio, de escucharla si no es a su costa y puede que además le cueste un dinero hacer el material de interpretación o, en el caso raro de tener una editorial, de que le retiren la obra para no pagar el material.

Con respecto a la posibilidad de una carrera internacional, que en una materia artística es casi imprescindible, tanto el intérprete como el compositor español dependen exclusivamente de la habilidad y suerte que tengan para valerse por sí mismos, ya que no existe ninguna institución oficial que se ocupe ni siquiera medianamente de llevar nuestros músicos y la creación musical de ahora por esos mundos. Y las instituciones que teóricamente podrían imitar lo que hacen las francesas o alemanas, por poner un ejemplo, ni siquiera se lo plantean.

Cuando la industria del disco se ha volatilizado y aunque ese producto sigue siendo, al menos para los músicos clásicos, una carta de presentación ya que no es un negocio, lo que hoy se necesita para publicar algo es dinero.

Un sello discográfico, internacional o local, da lo mismo, exigirá disponer gratis de una grabación de alta calidad y de unas ventajas económicas adyacentes que puede consistir, en el menos oneroso de los casos, en la compra de un número de ejemplares. De manera que cualquier disco que se consiga es una operación de mecenazgo del artista para consigo mismo.

Hoy alguien que componga, toque, escriba artículos, dicte cursos o pronuncie conferencias, lo que se tiene que plantear cuando le ofrecen algo no es ya lo que le van a pagar o ni siquiera si le van a pagar, sino simplemente qué es lo que le cuesta y si de alguna manera le compensa. Hasta echamos ya de menos aquellos viejos tiempos que evocábamos al principio en que el becario sufragaba su beca.